Где расположены тактильные рецепторы у человека. Тактильные рецепторы

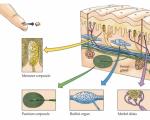

В коже имеются разнообразные мало дифференцированные рецепторы, которые разделяются: 1) на тактильные, раздражение которых вызывает ощущения осязания и давления; 2) терморецепторы - тепла и холода; 3) болевые.

Абсолютная специфичность, т.е. способность реагировать только на какой-то один вид раздражения, характерна лишь для некоторых рецепторных образований кожи. Многие из них реагируют на раздражители разной модальности. Возникновение различных ощущений зависит не только от того, какое рецепторное образование кожи подверглось раздражению, но и от характера импульсации, идущей от этого рецептора в центральную нервную систему.

Восприятие механических раздражений (прикосновение, давление, вибрации, растяжения) называют тактильной рецепцией . Тактильные рецепторы находятся на поверхности кожи и слизистых оболочках полости рта и носа. Они возбуждаются при прикосновении к ним или давлении на них.

К тактильным рецепторам относят тельца Мейснера и меркелевы диски, имеющиеся в большом количестве на кончиках пальцев и губах. К рецепторам давления относят тельца Пачини, которые сосредоточены в глубоких слоях кожи, в сухожилиях, связках, брюшине, брыжейке кишечника. Нервные импульсы, возникшие в тактильных рецепторах, по чувствительным волокнам поступают в заднюю центральную извилину коры головного мозга.

В различных местах кожи тактильная чувствительность проявляется в неодинаковой степени. Она наиболее высока на поверхности губ, носа, а на спине, подошве стой, животе выражена в меньшей степени. Показано, что одновременное прикосновение к двум точкам кожи не всегда сопровождается возникновением ощущения двух воздействий. Если указанные точки лежат очень близко друг к другу, то возникает ощущение одного прикосновения. Наименьшее расстояние между точками кожи, при раздражении которых возникает ощущение двух прикосновений, называют порогом пространства. Пороги пространства неодинаковы в различных местах кожи: они минимальны на кончиках пальцев, губах и языке и максимальны на бедре, плече, спине.

Температура окружающей среды возбуждает терморецепторы , сосредоточенные в коже, на роговой оболочке глаза, в слизистых оболочках. Изменение температуры внутренней среды организма приводит к возбуждению температурных рецепторов, расположенных в гипоталамусе.

Температурные рецепторы имеют очень важное значение в сохранении постоянства температуры тела, без которого была бы невозможна жизнедеятельность нашего организма.

Существуют два типа температурных рецепторов: воспринимающие холод и тепло. Тепловые рецепторы представлены тельцами Руффини, холодовые - колбочками Краузе. Голые окончания афферентных нервных волокон также могут выполнять функции холодовых и тепловых рецепторов.

Терморецепторы в коже располагаются на разной глубине: ближе к поверхносности находятся холодовые, глубже - тепловые рецепторы. Вследствие этого время реакции на холодовые раздражения меньше, чем на тепловые. Терморецепторы сгруппированы в определенных точках поверхности тела человека, при этом холодовых точек значительно больше, чем тепловых. Выраженность ощущения тепла и холода зависит от места наносимого раздражения, величины раздражаемой поверхности и окружающей температуры.

Болевые ощущения возникают при действии любых раздражителей чрезмерной силы. Ощущение боли имеет большое значение для сохранения жизни как сигнал опасности, вызывающий оборонительные рефлексы скелетной мускулатуры и внутренних органов. Однако повреждающее или длительное раздражение болевых рецепторов искажает оборонительные рефлексы, делая их неадаптивными.

Боль локализуется меньше, чем другие виды кожной чувствительности, так как возбуждение, возникающее при раздражении болевых рецепторов, широко распространяется по нервной системе. Болевые ощущения возникают также при достижении критического уровня раздражения тактильных рецепторов и терморецепторов. Одновременное раздражение рецепторов зрения, слуха, обоняния и вкуса снижает ощущение боли.

Предполагается, что возникновение боли связано с раздражением окончаний особых нервных волокон. Получены данные, свидетельствующие о том, что в формировании боли имеет значение образование в нервных окончаниях гистамина. Возникновение боли связывают также с другими веществами, образующимися в тканях в месте повреждения, - брадикини- ном, XII фактором свертывания крови (фактор Хагемана) и др.

Проводящие пути и корковый конец кожного анализатора. Возбуждение от рецепторов кожного анализатора направляется в центральную нервную систему по волокнам, имеющим различный диаметр. Волокна малого диаметра (со скоростью проведения возбуждения 30 м/с) осуществляют переключение на второй нейрон в спинном мозге. Аксоны этих нейронов в составе передних и боковых восходящих путей направляются, частично перекрещиваясь, к зрительным буграм, где располагается третий нейрон пути кожной чувствительности. Отростки этих нейронов достигают соматосенсорной зоны пре- и постцентральной извилины коры.

Волокна более толстые (со скоростью проведения от 30 до 80 м/с) проходят без перерыва до продолговатого мозга, где и происходит переключение на второй нейрон. Там же осуществляется передача на второй нейрон возбуждения, идущего от рецепторов кожи головы. Аксоны нейронов продолговатого мозга полностью перекрещиваются на уровне продолговатого мозга и направляются к зрительным буграм. По аксонам нейронов зрительных бугров возбуждение передается в соматосенсорную область коры.

В зрительном бугре кожная поверхность головы и лица представлена в заднемедиальной зоне заднего вентрального ядра, а верхние и нижние конечности, туловище - в переднелатеральной его части. Имеется определенная организация и в расположении по вертикали нейронов, воспринимающих информацию от различных участков кожной поверхности. Выше всего расположены нейроны, воспринимающие информацию от кожной поверхности ног, несколько ниже - от туловища и еще ниже - от рук, шеи, головы. Такое же расположение характерно и для коркового отдела кожного анализатора. Нейроны, передающие информацию от кожной поверхности, делятся на моно-, ди- и полимодальные. Мономодальные нейроны выполняют функцию различения, а ди- и полимодальные - интегративную.

Возрастные особенности кожного анализатора. На 8-й неделе внутриутробного развития в коже выявляются пучки безмиелиновых нервных волокон, которые свободно в ней оканчиваются. В это время появляется двигательная реакция на прикосновение к коже в области рта. На 3-м месяце развития появляются рецепторы типа пластинчатых телец. Раньше всего появляются нервные элементы кожного анализатора в коже губ, затем в подушечках пальцев руки и ноги, затем в коже лба, щеки, носа. Потом практически одновременно происходит формирование рецепторов в коже шеи, груди, соска, плеча, предплечья, подмышечной впадины.

Раннее развитие рецепторных образований в коже губ обеспечивает возникновение сосательного акта при действии тактильных раздражений. На б-м месяце внутриутробного развития сосательный рефлекс является доминирующим по отношению к различным осуществляемым в это время движениям плода. Он влечет за собой возникновение различных мимических движений.

У новорожденного кожа обильно снабжена рецепторными образованиями и характер их распределения но ее поверхности такой же, как у взрослого человека. У новорожденных и грудных детей наиболее чувствительна к прикосновению кожа в области рта, глаз, лба, ладоней рук и подошв ног. Кожа предплечья и голени менее чувствительна, а еще менее чувствительна кожа плеч, живота, спины и бедер - она соответствует тактильной чувствительности кожи взрослых.

На холод и тепло новорожденные реагируют через значительно более продолжительный период, чем взрослые, причем на холод сильнее, чем на тепло, наиболее чувствительна к теплу кожа лица. Ощущение боли у новорожденных представлено без локализации его источника. Кожа лица наиболее чувствительна к болевым раздражениям. Локализация боли, вызванная раздражением интерорецепторов, отсутствует даже у детей 2-3 лет. Точная локализация всех раздражений кожи в первые месяцы или в первый год жизни отсутствует. К концу первого года жизни дети легко различают механические и термические раздражения.

Интенсивное увеличение инкапсулированных рецепторов происходит в первые годы после рождения. При этом особенно сильно увеличивается их число в участках, подвергающихся давлению: например, с началом ходьбы растет число рецепторов на подошвенной поверхности ноги.

Поскольку рука с возрастом приобретает все большее значение в жизни человека, возрастает роль ее рецепторных образований в анализе и оценке предметов окружающего мира, в оценке осуществляемых движений. Па ладонной поверхности кисти и пальцев рук увеличивается число полиаксонных рецепторов, которые характеризуются тем, что в одну колбу врастает много волокон. В этом случае одно рецепторное образование передает информацию в центральную нервную систему по многим афферентным путям и, следовательно, имеет большую область представительства в коре. Увеличение числа рецепторов кожи может быть и у взрослого человека, например, после потери зрения и необходимости ориентироваться ощупью.

На протяжении первого года жизни происходят качественные преобразования кожных рецепторов, и лишь к его концу все рецепторные образования кожи приближаются по своим морфофункциональным особенностям к взрослому состоянию. С годами возбудимость тактильных рецепторов возрастает, особенно в препубертатном и пубертатном периодах и достигает максимума к 17-25 годам. В течение жизни образуются временные связи зоны кожно-мышечной чувствительности с другими воспринимающими зонами, позволяющие четко локализовать возникающее раздражение кожи.

Умственное утомление приводит к резкому снижению тактильной чувствительности кожи; например, после пяти общеобразовательных уроков она может уменьшиться в два раза. Тренирующие упражнения могут повышать кожную чувствительность.

Тактильные рецепторы , или рецепторы прикосновения и давления расположены на поверхности кожи.

Рецепторами прикосновения являются мейснеровы тельца, находящиеся в кожных сосочках, и меркелевы диски, расположенные особенно в большом количестве на кончиках пальцев и губах. На коже, покрытой волосами, высокочувствительны к прикосновению волосы. Это объясняется тем, что корень волоса обвивается нервным сплетением и всякое прикосновение к волосу передается этому сплетению, вызывая его возбуждение. Сбривание волос сильно понижает чувствительность кожи к прикосновению. Рецепторами давления являются пачиниевы тельца.

Проводниками тактильной рецепции служат толстые миелиновые волокна. Электрофизиологическая регистрация потенциалов действия показала, что даже при очень коротком раздражении тактильных рецепторов в них возникает не один импульс, а целая серия разрядов.

Адаптация тактильных рецепторов

. Тактильные

рецепторы

способе к быстрой адаптации, поэтому ощущается только

изменение давления, а не само давление. Если на подошвенную подушечку лапы кошки

положить груз, то в рецепторе возникают нервные импульсы, частота которых может

достигать 250-350 имп/сек. Эта импульсация длится несколько секунд и

прекращается вследствие наступления адаптации. У человека уменьшение частоты

импульсов сопровождается уменьшением силы ощущения.

Скорость адаптации разных

кожных рецепторов неодинакова. Haиболее быстро адаптируются рецепторы,

расположенные у корней волос, и пачиниевы тельца.

Вследствие адаптации

человек ощущает давление одежды только в тот момент, когда ее надевает или когда

при движении одежда трется о кожу.

Локализация тактильных ощущении . Все ощущения прикосновения и давления человек очень точно относит к определенному месту кожи. Локализация осязательных ощущений вырабатывается посредством опыта под контролем других органов чувств, главным образом зрения и мышечного чувства. Для доказательства можно привести знаменитый опыт Аристотеля: прикосновение перекрещенными указательным и средним пальцами к маленькому шарику дает ощущение прикосновения к двум шарикам, так как обыденный опыт учит, что внутренней стороны указательного пальца и наружной стороны среднего одновременно могут касаться только два раздельных шарика.

Измерение тактильной чувствительности . Тактильная чувствительность развита весьма различно на разных местах кожи. Тактильную чувствительность измеряют эстезиометром Фрея, с помощью которого определяют силу давления, необходимую для раздражения рецепторов и возникновения ощущения.

Порог раздражения самых чувствительных участков кожи равен 50 мг, наименее чувствительных - 10 г. Чувствительность губ, носа, языка наиболее высока, чувствительность спины, подошвы стопы, живота наименьшая.

Пороги пространства . При одновременном прикосновении к двум точкам кожи не всегда ощущаются два прикосновения: если эти две точки лежат близко друг к другу, то может возникнуть ощущение только одного прикосновения. То наименьшее расстояние между двумя точками кожи, при раздражении которых возникает ощущение двух прикосновений, называется порогом пространства.

Пороги пространства измеряют с помощью циркуля, или эстезиометра Вебера, представляющего собой циркуль со шкалой, обозначающей расстояние между его ножками в миллиметрах.

|

Пороги пространства весьма различны на разных местах кожи, т. е. ощущение двух прикосновений возникает при разном расстоянии ножек циркуля (рис. 194 ). Пороги пространства минимальны на кончиках пальцев, губах и кязыке, где они равны 1-2,5 мм, и максимальны на бедре, плече и спине (свыше 00 мм). Пороги пространства отчасти зависят от того, насколько афферентные нервные волокна ветвятся на периферии и от какого числа рецепторов передает импульсы одно нервное волокно. Согласно электрофизиологическим наблюдениям, площадь кожной поверхности, иннервируемой одним аыферентным волокном, в разных участках тела различна и составляет от нескольких квадратных миллиметров до 2-3 см2 н более. Рис. 194. Величины порогов пространства на разных участках тела человека. |

В соматосенсорную систему включают систему кожной чувствительности и чувствительную систему скелетно-мышечного аппарата, главная роль в которой принадлежит проприорецепции.

1) Получение информации от рецепторов.

2) Переработка информации о разных раздражитеях.

Мехонарецепторы

Ноцирецепторы

Терморецепторы

Проприорецеторы

Быстро адаптирующиеся: рецепторы волосяных фолликул, Тельца Пачини, Тельца Мейсснера, Колбочки Краузе, Свободные н. окончания типа Аδ.

Медленно адаптирующиеся: Диски Меркеля, Тельца Руфини, свободные н. окончания типа С.

Рецепторы волосяных фолликулов

Расположение: во внутреннем слое кожи, окружают волосяную луковицу

Адаптация: быстрая. Разряд прекращается через 50-500 мс после включения стимула

Рецепция: на движение, подергивание волосков, но не на степень их смещения

Иннервация: одно нервное волокно может обслуживать несколько сотен фолликулов, а каждый фолликул может иннервироваться множеством рецепторов

Тельца Пачини (пластинчатое тельце, Фатера-Пачини тельце)

Строение : имеет строение луковицы или матрешки. Заключено в слизистые оболочки из соединительной ткани. Внутри расположено эллиптическое нервное оконание.

Размер : 0,5 – 0,7 мм в поперечнике и около 1-2 мм в длину

Расположение : как в волосистой так и в гладкой коже, глубокие слови кожи (в жировой ткани подкожных слоев, глубже других р-ров), мало в губах, подушечках пальцев

Рецепция : сильные и резкие изменения давления на кожу. Не реагируют на постоянное давление. Вибрация: реагируют на вибрацию от 70 до 1000 Гц. Однако наибольшая чувствительность на частоте вибрации 200-400 Гц, в этом случае способны реагировать на деформацию кожи всего на 1 мкм.

Тельца Пачини не отключаются при местной анестезии

Тельца Мейснера

Расположены в поверхностных слоях гладкой кожи (сосочковый слой дермы) и на слизистых оболочках. Больше всего их на губах, ладонях, пальцаз, подошвах

Являются аналогом рецепторов волосяных фолликулов для гладкой кожи.

Строение : капсула из соединительной ткани овальной формы (длина 40-180 мкм, ширина 30-60 мкм)

Нервные окончания образуют внутр капсулы спираль, ветви к-ой изолированы друг от друга оболочками шванновских клеток.

Капсула прикреплена к вышележащим слоям эпителия коллагеновыми волоками (что повышает механическую связь между ней и поверхностью кожи)

Рецепция : реагируют на прикосновние или давление

Быстро адаптирующиеся. Разряд прекращается через 50-500 мс после включения стимула

Реагируют на низкочастотную вибрацию 10-200 Гц, максимум на частоте 30 Гц.

Имеют малые рецептивные поля

Колбочки Краузе (Терминальные колбы Краузе, луковицы Краузе)

Расположение : эпидермис гладкой кожи и слизистые оболочки. Есть только у млекопитающих, не относящихся к приматам (у людей нет)

Строение: схожи с тельцами Мейснера. Пластинчатая капсула, внутри к-ой спиралевидное или стержневидное нервное окончание

Рецепция : долгое время считалось, что это р-ры холода, но это не так. Колбы Краузе реагируют на низкочастотную вибрацию 10-100 Гц.

Медленно адаптирующиеся тактильные рецепторы

1) Диски Меркеля

2) Тельца Руффини

3) Свободные нервные окончания (тип С)

Иллюзия сенсорного контраста

Диски Меркеля

Расположение: на участках гладкой кожи располагаются небольшими группами в самых нижних слоях эпидермиса, откуда направляются в сосочки дермы. На волосистых участках располагаются в специальных тактильных дисках (тельца Пинкуса-Игго) – небольших возвышениях кожи.

Строение: капсулы с крупными неправильной формы ядрами и микроворсинками

Иннервация: на три тактильного диска может приходиться одно нервное волокно, а внутри тактильных дисков все диски Меркеля (30-50 шт) обслуживаются 1ой нервной ветвью.

Рецепция: реагируют на прикосновение или давление. Стимул – прогибание эпидермиса при действии механ стимула. Медленно адапт.р-ры. Продолжают генерировать потенциалы, даже когда давление поддерживается долгое время. Имеют малые рецептивные поля.

Тельца Руффини (Циллиндры Руффини, окончания Руффини)

Расположение : нижний слой дермы и слизистой оболочки

Рецепция : считалось, что они реагируют на тепло, но это не так. Реагируют на длительное смещение кожи, давление.

Медленно адапт, продолжают генерировать птенциалы, даже когда давление поддерживается долгое время.

Имеют большие рецепторные поля.

Свободные нервные окончания

Расположение : в эпидермисе и дерме, самые распростр р-ры. Обнаружены практически во всех участках кожи.

Строение : не имеют специализированных детекторных кл-ок. от окончаний отходят волокна типа А дельта (миелинизированные) или типа С(немиелинизированные).

Рецепция : возбуждаются при очень слабом, околопороговом раздражении. Реагируют толькона 1 градацию стимула (есть-нет). Могут детектировать слабые механ стимулы, движ по коже (ползущее насекомое)

Адаптация : волокна типа А дельта… ?

Передний спиноталамический путь – см фото

· Первый нейрон – аксоны в составе задних корешков входят в задний рог СПМ, тело в СПМ ганглии, дендрит оканчивается механорецепторами кожи

· Второй нейрон – аксоны переходят на др сторону СПМ и образуют передний спинотаамический тракт, тело и дендриты в кл-ках студенистого вещ-ва (задний рог СПМ)

· Третий нейрон – аксоны: часть в постцентральную извилину, часть в верхнюю теменную дольку, тело и дендриты в задних вентролатеральных ядрах таламуса

Проприорецепция.

Проприоцепция представляет собой восприятие позы и движения нашего собственного тела. Поза определяется углом расположения костей в каждом суставе, устанавливаемым либо пассивно (внешними силами), либо активно (мышечным сокращением). С их работой сочетаются сигналы от вестибулярного органа, что позволяет определять положение тела в поле земного притяжения. Проприорецепторы участвуют также в нашей сознательной и бессознательной двигательной активности. Афферентные и эфферентные системы в сочетании создают осознаваемые проприоцептивные ощущения. Если ощущение, например, движение в суставе сохраняется после того, как один из компонентов системы устранён, из этого не обязательно следует, что он в норме не участвует в формировании данного ощущения. Это соответствует принципу избыточности нервной системы. Афферентная информация может модулироваться в синапсах нисходящим торможением.

В синапсах, через которые активность афферентов передаётся центральному соматосенсорному нейрону, оно может изменять величину рецептивного поля этого нейрона, если афференты, идущие от периферической части рецептивного поля, тормозятся.

Виды проприорецепторов

Млекопитающие:

1) Мышечные веретена

Мышечные волокна млекопитающих

1) Экстрафузальные. Выполняют всю работу сокращения мышц

2) Интрафузальные . В них отсутствует актин и миозин. Они предназначены для детектирования натяжения при помощи р-ров, называемых мышечные веретена

· Статические. Реагируют при постоянном натяжении мышцы. Детектируют силу сокращения

· Динамические. Реагируют на вкл-выкл растягивания мышц. Детектируют скорость сокращения

2) Сухожильные органы Гольджи

В сухожилиях – часть мышцы, предст собой соединительнотканную формацию, посредством к-ой мышцы прикрепляется к кости.

СОГ – гроздевидные чувствительные окончания(2-3 мм в длину и 1-1,5 мм в ширину). Возбуждаются при сокращении мышц из-за натяжения сухожилий.

3) Рецепторы суставов

· В суставных сумках: окончания наподобие телец Руффини . Медленно адаптируются. Каждое имеет свой «угол возбуждения»

· В суставных связках: окончания наподобие телец Гольджи и телец Пачини . Активируются при движении сустава к крайним положениям или когда его вращение выходит за пределы нормы.

Нервные пути

1) Корковый проприоцептивный путь – точно локализованные осознанные проприорецептивные ощущения

· Путь Бурдаха

· Путь Голля

Его поражения:

1. Утрата чувства положения и локомоции. При закрытых глазах пациент не может определить положение своих конечностей

2. Астереогноз. При закрытых глазах больной может узнать и описать предмет на ощупь.

2) Пути мозжечкового направления – неосознаваемая координация движений

· Путь Флексинга

· Путь Говерса

Поражения этих путей: расстройство координации движений. Становится невозможно без зрительного контроля выполнить любое даже самое простейшее движений без грубых ошибок. Например, дотронуться до кончика носа.

Схема тела

Схема тела – неосознаваемые представления о положении собственного тела и его частей в пространстве, о его границах и динамических хар-ках.

Свойства схемы тела (по Хаггарду и Уолперту)

1) Пространственное кодирование

3-мерные пространственные координаты тела и объектов вокруг. Представление о границах тела может не соответствовать его реальным границам (теннис – воспр продолжение тела как конец ракетки).

2) Модульность

Схема тела не представлена в какой-то единой обл мозга. Различные части тела – в разных областях коры.

3) Адаптивность

Представления о схеме собственного тела развиваются в ходе жизни.

Соматосенсорная пластичность

4) Обновляемость при движении

После выполнения движений схема тела изменяется согласно новому положению тела

5) Интерперсональность

Св с зеркальными нейронами.

6) Надмодальность

Оливер Сакс. «Человек, который выпал из кровати» Схема тела не связана с опр сенсорной модальностью. Она включает проприорецепцию, зрение, тактильную информацию и пр. Сенсорная инфа перекодируется в абстрактную, надмодальную форму.

7) Когерентность

При формировании схемы тела интегрируется информация от разных органов чувств.

Похожая информация.

(прикосновение)

После того как я описал структуру и строение нервной системы, настало время подумать, как же работает эта система. Очень легко видеть, что для того, чтобы нервная система могла управлять действиями организма с пользой для последнего, она должна постоянно оценивать детали окружающей среды. Бесполезно быстро опускать голову, если ей не грозит столкновение с каким-то предметом. С другой стороны, очень опасно не сделать этого, если такая угроза существует.

Для того чтобы иметь представление о состоянии окружающей среды, надо ее ощущать или воспринимать. Организм ощущает окружающую среду путем взаимодействия специализированных нервных окончаний с теми или иными факторами среды. Взаимодействие интерпретируется центральной нервной системой способами, которые отличаются друг от друга в зависимости от природы воспринимающих нервных окончаний. Каждая форма взаимодействия и интерпретации выделяется в виде особого вида сенсорного (чувственного) восприятия.

В обыденной речи мы обычно различаем пять чувств - зрение, слух, вкус, обоняние и тактильную чувствительность, или ощущение прикосновения. Мы располагаем отдельными органами, каждый из которых отвечает за один из видов восприятия. Образы мы воспринимаем с помощью глаз, слуховые стимулы с помощью ушей, запахи достигают нашего сознания через нос, вкус мы ощущаем языком. Эти ощущения мы можем сгруппировать в один класс и назвать специализированными ощущениями, так как каждое из них требует участия особого (то есть специального) органа.

Для восприятия тактильных ощущений не требуется никакого особого органа. Нервные окончания, воспринимающие прикосновения, рассеяны по всей поверхности тела. Осязание - это пример общего ощущения.

Мы довольно плохо дифференцируем ощущения, восприятие которых не требует участия специальных органов, и поэтому говорим о прикосновении как о единственном ощущении, которое мы воспринимаем кожей. Например, мы часто говорим, что какой-то предмет «горяч на ощупь», хотя в действительности прикосновение и воздействие температуры воспринимаются разными нервными окончаниями. Способность воспринимать прикосновение, давление, жар, холод и боль объединяется общим термином - кожная чувствительность, так как нервные окончания, которыми мы воспринимаем эти раздражения, находятся в коже. Эти нервные окончания называются также экстероцепторами (от латинского слова «экстра», что означает «снаружи»). Экстероцепция существует также внутри организма, так как окончания, расположенные в стенке желудочно-кишечного тракта, по сути, являются экстероцепторами, поскольку этот тракт сообщается с окружающей средой посредством рта и заднего прохода. Можно было бы считать ощущения, возникающие в результате раздражения этих окончаний, разновидностью внешней чувствительности, но ее выделяют в особый вид, называемый интероцепцией (от латинского слова «интра» - «внутри»), или висцеральной чувствительностью.

Наконец, существуют нервные окончания, передающие сигналы от органов самого тела - от мышц, сухожилий, связок суставов и тому подобного. Такая чувствительность называется проприоцептивной («проприус» па латинском языке означает «собственный»). Мы меньше всего осознаем именно проприоцептивную чувствительность, воспринимая результаты ее работы как нечто само собой разумеющееся. Проприоцептивную чувствительность реализуют специфические нервные окончания, находящиеся в различных органах. Для наглядности можно упомянуть о нервных окончаниях, расположенных в мышцах, в так называемых специализированных мышечных волокнах. При растяжении или сокращении этих волокон в нервных окончаниях возникают импульсы, которые передаются по нервам в спинной мозг, а потом, по восходящим трактам, в ствол головного мозга. Чем больше степень растяжения или сокращения волокна, тем больше порождается импульсов в единицу времени. Другие нервные окончания реагируют на давление в ступнях при стоянии или в ягодичных мышцах при сидении. Есть и другие разновидности нервных окончаний, реагирующих на степень напряжения в связках, на угол взаимного расположения костей, соединенных в суставах, и так далее.

Нижние отделы мозга обрабатывают поступающие сигналы от всех частей тела и используют эту информацию для координации и организации движений мышц, призванных сохранять равновесие, менять неудобное положение тела и приспосабливаться к внешним условиям. Хотя обычная работа организма по координации движений во время стояния, сидения, ходьбы или бега ускользает от нашего сознания, определенные ощущения иногда достигают коры большого мозга, и благодаря им мы в любой момент времени отдаем себе отчет в относительном положении частей нашего тела. Мы, не глядя, точно знаем, где и как расположен наш локоть или большой палец ноги, и с закрытыми глазами можем прикоснуться к любой названной нам части тела. Если кто-то согнет нашу руку в локте, мы точно знаем, в какое положение переведена наша конечность, и для этого нам не надо на нее смотреть. Для того чтобы это делать, нам необходимо постоянно интерпретировать бесчисленные сочетания нервных импульсов, поступающих в мозг от растянутых или изогнутых мышц, связок и сухожилий.

Различные проприоцептивные восприятия иногда объединяются общим названием позиционного чувства, или чувства положения. Часто это чувство называется кинестетическим (от греческих слов, обозначающих «чувство движения»). Неизвестно, в какой степени это чувство зависит от взаимодействия сил, развиваемых мышцами, с силой гравитации. Этот вопрос стал особенно актуальным для биологов в последнее время, в связи с развитием космонавтики. Во время длительных космических полетов космонавты долгое время пребывают в состоянии невесомости, когда проприоцептивная чувствительность лишена сигналов о привычном воздействии гравитации.

Что же касается экстероцептивной чувствительности, воспринимающей такие модальности, как прикосновение, давление, жар, холод и боль, то она опосредуется нервными импульсами, которые генерируются в нервных окончаниях определенного типа для каждого вида чувствительности. Для восприятия всех видов раздражителей, кроме болевых, нервные окончания обладают определенными структурами, которые называются по именам ученых, впервые описавших эти структуры.

Так, тактильные рецепторы (то есть структуры, воспринимающие прикосновения) часто заканчиваются тельцами Мейсснера, которые были описаны немецким анатомом Георгом Мейсснером в 1853 году. Рецепторы, воспринимающие холод, называются колбочками Краузе, по имени впервые описавшего в 1860 году эти структуры немецкого анатома Вильгельма Краузе. Тепловые рецепторы называются концевыми органами Руффини, по имени итальянского анатома Анджело Руффини, который описал их в 1898 году. Рецепторы давления называются тельцами Пачини, по имени итальянского анатома Филиппо Пачини, который описал их в 1830 году. Каждый из этих рецепторов легко отличить от прочих рецепторов по его морфологическому строению. (Однако болевые рецепторы представляют собой просто оголенные окончания нервных волокон, лишенных каких-либо структурных особенностей.)

Специализированные нервные окончания каждого типа приспособлены для восприятия только одного вида раздражения. Легкое прикосновение к коже в непосредственной близости от тактильного рецептора вызовет возникновение импульса в нем, но не вызовет никакой реакции в других рецепторах. Если же к коже прикоснуться теплым предметом, то на это отреагирует тепловой рецептор, а прочие не ответят никакой реакцией. В каждом случае нервные импульсы сами по себе идентичны в любом из этих нервов (действительно, импульсы идентичны во всех нервах), но их интерпретация в центральной нервной системе зависит от того, какой именно нерв передал тот или иной импульс. Например, импульс от теплового рецептора вызовет ощущение тепла вне зависимости от природы стимула. При стимуляции других рецепторов возникают также специфические ощущения, характерные только для данного вида рецепторов и не зависящие от природы стимула.

(Это верно и для специализированных органов чувств. Общеизвестен факт, что когда человек получает удар в глаз, то из него «сыплются искры», то есть головной мозг интерпретирует как свет любое раздражение зрительного нерва. Резкое надавливание на глаз также вызовет ощущение света. То же самое происходит при стимуляции языка слабым электрическим током. У человека при таком раздражении появляется некое вкусовое ощущение.)

Кожные рецепторы расположены не в каждом участке кожи, и там, где присутствует рецептор какого-либо типа, могут отсутствовать рецепторы других типов. Кожу можно картировать по различным видам чувствительности. Если мы воспользуемся тонким волоском, чтобы прикасаться к различным участкам кожи, то обнаружим, что в некоторых местах человек воспринимает прикосновение, а в некоторых - нет. Затратив еще немного труда, мы можем подобным же образом картировать кожу по тепловой и холодовой чувствительности. Промежутки между рецепторами невелики, и поэтому в обыденной жизни мы практически всегда отвечаем на стимулы, которые раздражают нашу кожу. Всего в коже расположены 200 000 нервных окончаний, реагирующих на температуру, полмиллиона рецепторов, реагирующих на прикосновение и давление, и около трех миллионов болевых рецепторов.

Как и следует ожидать, тактильные рецепторы наиболее густо расположены в языке и в кончиках пальцев, то есть в тех местах, которые самой природой предназначены для исследования свойств окружающего мира. Язык и кончики пальцев лишены волосяного покрова, но в других участках кожи тактильные рецепторы связаны с волосами. Волосы - мертвые структуры, полностью лишенные чувствительности, но все мы хорошо знаем, что человек ощущает любое, даже легчайшее прикосновение к волосам. Очевидный парадокс объясняется очень просто, если мы поймем, что при прикосновении к волосу он сгибается и, как рычаг, оказывает давление на расположенный рядом с ним участок кожи. Таким образом, происходит стимуляция тактильных рецепторов, расположенных в непосредственной близости от корня волоса.

Это очень полезное свойство, так как оно позволяет нам чувствовать прикосновение без прямого контакта кожи с инородным предметом. Ночью мы можем определить местонахождение неодушевленного предмета (который мы не можем увидеть, услышать или учуять), если коснемся его нашими волосами. (Существует еще способность к эхолокации, которую мы вскоре будем обсуждать.)

Некоторые ночные животные доводят до совершенства свою «волосяную чувствительность». Самый знакомый пример - семейство кошачьих, к которым относятся известные всем домашние кошки. У этих животных есть усы, которые зоологи называют вибриссами. Это длинные волосы, они касаются предметов на довольно большом удалении от поверхности тела. Волосы довольно жесткие, поэтому физическое воздействие передается к коже без затухания, то есть с минимальными потерями. Вибриссы расположены вблизи пасти, где концентрация тактильных рецепторов очень высока. Таким образом омертвевшие структуры, нечувствительные сами по себе, стали чрезвычайно тонкими органами восприятия тактильных стимулов.

Если прикосновение становится более интенсивным, то оно начинает стимулировать тельца Пачини в нервных окончаниях, воспринимающих давление. В отличие от тактильных рецепторов, расположенных на поверхности кожи, органы восприятия давления локализованы в подкожных тканях. Между этими нервными окончаниями и окружающей средой находится довольно толстый слой ткани, и воздействие должно быть сильнее, чтобы преодолеть смягчающее воздействие этой предохраняющей подушки.

С другой стороны, если прикосновение длится достаточно долго, то нервные окончания тактильных рецепторов становятся все менее и менее чувствительными и, в конце концов, перестают реагировать на прикосновение. То есть вы осознаете прикосновение в самом его начале, но если его интенсивность остается неизменной, то ощущение прикосновения исчезает. Это разумное решение, потому что в противном случае мы постоянно ощущали бы прикосновение к коже одежды и множества других предметов, и эти ощущения загрузили бы наш головной мозг массой ненужной и бесполезной информации. В этом отношении подобным образом ведут себя и температурные рецепторы. Например, вода в ванне кажется нам очень горячей, когда мы ложимся в нее, но потом, по мере того как мы «привыкаем» к ней, она становится приятно теплой. Точно так же холодная озерная вода становится приятно прохладной через некоторое время после того, как мы в нее ныряем. Активирующая ретикулярная формация блокирует поток импульсов, которые несут бесполезную или незначимую информацию, освобождая головной мозг для более важных и насущных дел.

Для того чтобы ощущение прикосновения воспринималось длительно, необходимо, чтобы его характеристики постоянно менялись во времени и чтобы в него все время вовлекались новые рецепторы. Таким образом, прикосновение превращается в щекотку или ласку. Таламус способен до некоторой степени локализовать такие ощущения, но для точного определения места прикосновения в игру должна включиться кора большого мозга. Такое тонкое различение выполняется в сенсорной области коры. Так, когда нам на кожу садится комар, точный удар следует немедленно, даже без взгляда па несчастное насекомое. Точность пространственного различения варьируется в зависимости от места на коже. Мы воспринимаем как раздельные прикосновения к двум точкам на языке, удаленным друг от друга на расстояние 1,1 мм. Для того чтобы два прикосновения воспринимались как раздельные, расстояние между стимулируемыми точками на пальцах должно быть не менее 2,3 мм. В носу такое расстояние достигает 6,6 мм. Однако стоит сравнить эти данные с данными, полученными для кожи спины. Там два прикосновения воспринимаются как раздельные, если расстояние между ними превышает 67 мм.

При интерпретации ощущений центральная нервная система не просто дифференцирует один тип ощущений от другого или одно место раздражения от другого. Она также определяет интенсивность раздражения. Например, мы легко определяем, какой из двух предметов тяжелее, если возьмем по одному в каждую руку, даже если эти предметы похожи по объему и форме. Более тяжелый предмет сильнее давит на кожу, сильнее возбуждает рецепторы давления, которые в ответ разряжаются более частыми залпами импульсов. Мы можем также взвесить эти предметы, поочередно перемещая их вверх и вниз. Более тяжелый предмет требует большего мышечного усилия для преодоления силы тяжести при движениях одной и той же амплитуды, и наше проприоцептивное чувство скажет нам, какая из рук развивает большее усилие при поднятии своего предмета. (То же самое касается и других чувств. Мы различаем степень тепла или холода, интенсивности боли, яркости света, громкости звука и силы запаха или вкуса.)

Очевидно, что существует некий порог различения. Если один предмет весит 9 унций, а другой 18, то мы легко определим эту разницу даже с закрытыми глазами, просто взвесив эти предметы на ладонях рук. Если один предмет весит 9 унций, а другой 10, то нам придется «покачать» предметы на руках, но в конце концов верный ответ будет все же найден. Однако если один предмет весит 9 унций, а другой 9,5 унций, то определить разницу, скорее всего, не удастся. Человек будет колебаться, и его ответ может с равной долей вероятности оказаться как верным, так и ошибочным. Способность различать силу стимулов лежит не в абсолютной их разнице, а в относительной. Роль в различении предметов весом 9 и 10 унций соответственно играет разница в 10 %, а не абсолютная разница в одну унцию. Например, мы не сможем определить разницу между предметами весом в 90 и 91 унцию, хотя разница в весе составляет ту же самую одну унцию. Зато мы легко уловим разницу между предметами весом 90 и 100 унций. Однако нам будет довольно просто определить разницу между весами предметов, если один из них весит одну унцию, а другой одну унцию с четвертью, хотя разница между этими величинами намного меньше одной унции.

По-иному то же самое можно сказать так: организм оценивает разницу в интенсивности любых сенсорных стимулов по логарифмической шкале. Этот закон называется законом Вебера - Фехнера, по именам двух немецких ученых - Эрнста Генриха Вебера и Густава Теодора Фехнера, которые его открыли. Функционируя таким образом, органы чувств способны обработать больший диапазон интенсивностей стимулов, чем это было бы возможно при линейном их восприятии. Предположим, например, что какое-то нервное окончание может при максимальном воздействии разряжаться в двадцать раз чаще, чем при минимальном. (При уровне раздражения выше максимального наступает повреждение нерва, а при уровне ниже минимального ответ попросту отсутствует.) Если бы нервное окончание реагировало на раздражение по линейной шкале, то максимальный стимул мог бы быть всего в двадцать раз сильнее минимального. При использовании же логарифмической шкалы - даже если взять 2 за основание логарифма - максимальная частота разрядов с нервного окончания будет достигнута, если максимальный стимул будет в два в двадцатой степени раз выше, чем минимальный. Это число приблизительно равно миллиону.

Именно благодаря тому, что нервная система работает согласно закону Вебера -Фехнера, мы способны слышать гром и шорох листвы, видеть солнце и едва заметные звезды.

Рецепторы кожи отвечают за нашу способность чувствовать прикосновения, тепло, холод и боль. Рецепторы - это видоизмененные нервные окончания, которые могут быть как свободными неспециализированными, так и инкапсулированными сложными структурам, которые отвечают за определенный вид чувствительности. Рецепторы выполняют сигнальную роль, поэтому они необходимы человеку для эффективного и безопасного взаимодействия с внешней средой..

Основные виды рецепторов кожи и их функции

Все виды рецепторов можно разделить на три группы. Первая группа рецепторов отвечает за тактильную чувствительность. К ним относят тельца Пачини, Мейснера, Меркеля и Руффини. Вторая группа - это

терморецепторы: колбы Краузе и свободные нервные окончания . К третей группе относятся болевые рецепторы.

К вибрации более чувствительны ладони и пальцы: в связи с большим количеством рецепторов Пачини в этих зонах.

Все виды рецепторов имеют разные зоны по ширине чувствительности, в зависимости от функции, которую они выполняют.

Рецепторы кожи:

. рецепторы кожи, отвечающие за тактильную чувствительность;

. рецепторы кожи, которые реагируют на смену температуры;

. ноцицепторы: рецепторы кожи, отвечающие за болевую чувствительность.

Рецепторы кожи, отвечающие за тактильную чувствительность

Существует несколько типов рецепторов, отвечающих за тактильные ощущения:

. тельца Пачини — это быстро адаптирующиеся к перемене давления рецепторы, имеющие широкие рецептивные поля. Эти рецепторы расположенны в подкожно-жировой клетчатке и отвечают за грубую чувствительность;

. тельца Мейснера расположены в дерме и имеют узкие поля рецепции, что обуславливает их восприятие тонкой чувствительности;

. тельца Меркеля — медленно адаптируются и имеют узкие рецепторные поля, в связи с чем их основная функция — ощущение структуры поверхности;

. тельца Руффини отвечают за ощущения постоянного давления и располагаются, в основном, в области подошвы стоп.

Также отдельно выделяют рецепторы, расположенные внутри волосяного фолликула, которые сигнализируют об отклонении волоса от его первоначального положения.

Рецепторы кожи, которые реагируют на смену температуры

Согласно некоторым теориям для восприятия тепла и холода существуют разные типы рецепторов. За восприятие холодного отвечают колбы Краузе, а горячего - свободные нервные окончания. Другие теории терморецепции утверждают, что именно свободные нервные окончания предназначены для восприятия температуры. В таком случае, тепловые раздражения анализируются глубокими нервными волокнами, а холодовые — поверхностными. Между собой рецепторы температурной чувствительности образуют «мозаику», состоящую из холодовых и тепловых пятен.

Ноцицепторы: рецепторы кожи, отвечающие за болевую чувствительность

На данном этапе нет окончательного мнения относительно наличия или отсутствия болевых рецепторов. Одни теории основаны на том, что свободные нервные окончания, которые расположены в коже, отвечают за восприятие боли.

Длительное и сильное болевое раздражение стимулирует возникновение потока высходящих импульсов, в связи с чем замедляется адаптация к боли.

Другие теории отрицают наличие отдельных ноцицепторов. Предполагается, что тактильные и температурные рецепторы обладают определенным порогом раздражения, при превышении которого возникает боль.