Смотреть что такое "Весталка" в других словарях

Пользовавшиеся большим уважением и почётом. Их особа была неприкосновенной (поэтому многие отдавали им на хранение свои завещания и другие документы). Весталки освобождались от отцовской власти, имели право владеть собственностью и распоряжаться ею по своему усмотрению. Оскорбивший каким-либо образом весталку, например, попытавшийся проскользнуть под её носилками, карался смертью. Впереди весталки шёл ликтор , при опредёленных условиях весталки имели право выезжать в колесницах . Если им встречался на пути ведомый на казнь преступник, они имели право помиловать его, если весталка клялась, что встреча эта произошла случайно и с её стороны непреднамеренно.

В обязанности весталок входило поддержание священного огня в храме Весты , соблюдение чистоты храма, совершение жертвоприношений Весте и пенатам , охрана палладиума и других святынь. Плутарх , оставивший наиболее подробное описание правил служения Весте, предполагает, что они хранили также некие святыни и исполняли некие обряды, скрытые от глаз непосвящённых.

Энциклопедичный YouTube

1 / 1

Four sisters in Ancient Rome - Ray Laurence

Субтитры

Сегодня мы посмотрим на древний Рим глазами маленькой девочки. Вот она - рисует свой автопортрет на одной из колонн атриума, в огромном доме своего отца. Её зовут Домиция, и ей всего 5 лет. У неё есть старший брат, которому 14 лет. Его назвали Луций Домиций Агенобарб, в честь его отца. Девочкам не дают таких длинных имён, как мальчикам. Хуже всего то, что их отец настоял, чтобы всех дочерей звали Домиция. «Домиция!» Ту, что рисует на колонне он зовёт Домиция III. Её старшую сестру, которой 7 лет, зовут Домиция II. А та, которой 10 лет - Домиция I. Могла бы быть ещё и Домиция IV, да только их мать умерла при родах, 3 года назад. Сложно разобраться, правда? Римлянам тоже было сложно. Они могли легко высчитать родословную по мужской линии, ведь мужчины имели тройные имена, вроде Луция Домиция Агенобарба. Но начиналась страшная путаница, когда они пытались разобраться, какая из Домиций вышла замуж за кого, кто их них приходится тётей или мачехой, и кому конкретно. Домиция III не только разрисовывает колонну, но и наблюдает за тем, что творится в доме. Сейчас утро. В эти часы её отец принимает друзей и клиентов, которые пришли выразить ему своё почтение. Среди них и Луций Попидий Секунд. Ему 17, и через 5-7 лет он планирует сочетаться браком с Домицией II. Однако он ищет расположения не будущей невесты, а её отца. Бедняжка Луций, он и не подозревает о том, что хоть его семья и богата, отец Домиции считает их отморозками из Субуры. В конце концов, этот район Рима полон цирюльников и проституток. Внезапно, все мужчины, включая её отца, уходят. Начинается второй час дня, и он должен выступать в суде, перед большой аудиторией клиентов, которые будут рукоплескать его речам, и освистывать его оппонентов. Теперь в доме стало тише. Мужчины вернутся только к ужину, то есть через 7 часов. Но что происходит в доме в эти часы? Чем весь день занимаются Домиция, Домиция и Домиция? Не лёгкий вопрос! Все римские документы, дошедшие до наших дней, писались мужчинами. Поэтому мы мало знаем о жизни римских женщин. Однако мы не можем говорить только о мужчинах, поэтому попробуем разобраться. Начнём, пожалуй, с атриума. Здесь стоит большой ткацкий станок, на котором их мать ткала материал для тоги. Домиция, Домиция и Домиция, должны были прясть шерстяные нити, которые потом пойдут на огромное полотно, овальное по форме, и более 10 метров длиной. Римляне считали пряжу и ткачество, хорошим занятием для своих жён. Нам это известно по многим надписям, на надгробиях римских женщин. В отличие от гречанок, римлянки могли выходить из дома и гулять по городу. Они посещали общественные бани по утрам, когда там не было мужчин, или ходили в отдельные бани, предназначенные только для женщин. В 70-х годах н.э. они даже могли, по желанию, купаться нагими вместе с мужчинами. Но были места, предназначенные только для мужчин: Форум, зал Суда, или здание Сената. Для женщин публичными местами были портики, с садами, скульптурами, и дорожками для прогулок. Когда Домиция, Домиция и Домиция хотели выйти куда-нибудь прогуляться, например в портик Ливии, они должны были подготовиться. Домиция II и Домиция III уже готовы, но Домиция I, которая помолвлена, и через 2 года выйдет за милого Филата, ещё не готова. Она не копотливая, просто у неё больше дел. Раз она помолвлена, она должна носить соответствующие знаки: обручальное кольцо и всё что подарил ей Филат: украшения, серьги, ожерелье и кулоны. Она даже может украсить себя диадемой в виде мирта. Всё это как-бы говорит: «Я скоро выхожу замуж за парня, который подарил мне всё это!» А в это время, Домиция II и Домиция III играют в куклы, изображая свою сестру, одетую в свадебный наряд. Настанет день, когда девочки выйдут замуж, и куклы будут принесены в дар домашним богам. Итак, все готовы. Девочки садятся в паланкины, которые несут крепкие рабы. С ними находится сопровождающий, и они движутся в портик Ливии, чтобы встретиться там с тётей. Рабы несут паланкины на своих плечах. Девочки выглядывают из-за занавесок, чтобы поглазеть на уличную толпу. Они пересекут город, пройдут мимо Колизея, а затем свернут в сторону холма, на котором расположен портик Ливии. Он был построен по заказу Ливии, жены императора Августа, рядом с поместьем Ведия Полиона. Не то чтоб он был исключительно хорошим парнем. Однажды он пытался скормить своего раба угрям, из собственного рыбного пруда, всего лишь за то, что тот опрокинул блюдо. К счастью, император, присутствующий на обеде, умерил его пыл. Паланкины остановились и девочки выходят. Держась за руки, парами они поднимаются по ступенькам, ведущим в закрытый сад, окружённый колоннадой. Домиция III отделяется, и идёт рисовать на колонне. Домиция II идёт следом за ней, но её взгляд притягивают граффити, которыми расписана колонна. Она замечает рисунок с гладиаторами, и представляет себе, как они сражаются. Ей нельзя наблюдать гладиаторские бои, разве что одним глазком, с крайних задних рядов Колизея. Оттуда она отлично разглядит 50 000 зрителей, но вряд ли разглядит кровавое сражение на арене. Если она хочет получить хорошее место, она может стать жрицей Весты, и тогда ей достанется лучшее место в партере. Но карьера девственницы-весталки далеко не всем по вкусу. Тем временем, Домиция I встретила такую же как она будущую невесту, которой 10 лет. Время идти домой. Они возвращаются после 8 часов прогулки, но в доме что-то творится. На полу разбитое блюдо. Все рабы собрались в атриуме и ждут прибытия хозяина. Он будет вне себя от ярости. Он не поднимает руку на детей, но как большинство римлян, он считает, что рабы должны быть наказаны. Кнут уже приготовлен и ждёт его. Никто не знает, кто разбил блюдо, но если нужно, хозяин прикажет пытать их всех. Дворецкий открывает парадную дверь. Среди рабов разносится тревожный шёпот. Но в дом входит вовсе не хозяин, а беременная девочка подросток. Это старшая дочь семьи - ей 15 лет, и она уже ветеран в браке и деторождении. Угадайте как её зовут. У неё есть шанс в 5-10% не пережить грядущих родов, но сейчас она приехала, чтобы отужинать с семьёй. Хоть она ещё подросток, но уже показала себя хорошей женой, родив мужу детей, которые будут носить его имя, и в будущем станут его наследниками. Семья переходит в столовую, где уже накрыт ужин. Похоже, что отец семейства был приглашён отужинать у кого-то в гостях. После ужина, девочки возвращаются в атриум, где провожают старшую сестру. Она отправится домой в паланкине, в сопровождении телохранителей отца. После проводов, сёстры возвращаются в атриум. Все рабы, от мала до велика, мужчины и женщины, с трепетом ждут прибытия хозяина. Когда он вернётся, каждый из этих рабов может стать жертвой его гнева и желания восстановить порядок и покорность, с помощью запугивания и побоев. А девочки поднимаются наверх, в свои спальни, и готовятся ко сну.

Создание института весталок

Создание института весталок приписывается царю Нуме Помпилию , окончательно упорядочившем всю систему государственной религии, каковой она оставалась до тех пор, пока язычество оставалось религией Древнего Рима.

Уже Плутарх , приводящий этот факт в своих «Сравнительных жизнеописаниях» , не мог внятно ответить на вопрос - почему в весталки выбирали именно юных девушек и почему они должны были хранить свою «чистоту» в течение 30 лет. Плутарх справедливо указывает на родство между римским и греческим обрядом поддержания негасимого огня, при том, что в Греции поддерживать огонь должны были старые девы, и случись ему погаснуть - разводить новый можно было исключительно древним способом - зажжением от солнца. Сам Плутарх пытался вывести необходимость этого вынужденного девства из сравнения с «бесплодностью огня». Однако, вернее это верование находит себе объяснение в первобытном «посвящении себя божеству» - характерном, например, для жрецов богини

Пользовавшиеся большим уважением и почётом. Их особа была неприкосновенной (поэтому многие отдавали им на хранение свои завещания и другие документы). Весталки освобождались от отцовской власти, имели право владеть собственностью и распоряжаться ею по своему усмотрению. Оскорбивший каким-либо образом весталку, например, попытавшийся проскользнуть под её носилками, карался смертью. Впереди весталки шёл ликтор , при опредёленных условиях весталки имели право выезжать в колесницах . Если им встречался на пути ведомый на казнь преступник , они имели право помиловать его, при условии, если весталка клялась, что встреча эта произошла случайно и с её стороны непреднамеренно.

В обязанности весталок входило поддержание священного огня в храме , соблюдение чистоты храма , совершение жертвоприношений Весте и пенатам , охрана палладиума и других святынь. Плутарх , оставивший наиболее подробное описание правил служения Весте, предполагает, что они хранили также некие святыни и исполняли некие обряды, скрытые от глаз непосвящённых.

Создание института весталок

Создание института весталок приписывается царю Нуме Помпилию , окончательно упорядочившем всю систему государственной религии, каковой она оставалась затем до тех пор, пока язычество оставалось религией Древнего Рима.

Во главе весталок находилась самая старшая из них, называемая великой весталкой (Vestalis Maxima ), получавшая приказания непосредственно от верховного понтифика.

Ежегодно великая весталка и верховный понтифик возносили публичное молебствие о благополучии Рима, поднимаясь на Капитолий . Именно этот обряд выступает символом жизни Рима и римской цивилизации в знаменитой оде Exegi monumentum Горация :

crescam laude recens, dum Capitolium

scandet cum tacita virgine pontifex

то есть «буду возрастать я славой, (вечно) молодой, покуда на Капитолий восходит жрец с безмолвной девой».

Весталки были очень богаты, главным образом из-за владения большими имениями, дававшими большой доход, помимо которого каждая лично получала от своей семьи значительную сумму при посвящении и получала от императоров щедрые подарки. В году, когда Корнелия вступала в число весталок, Тиберий подарил ей 2 миллиона сестерциев .

Ликвидация института

Институт весталок просуществовал приблизительно до года, когда император Феодосий запретил общественное языческое вероисповедание. После этого священный огонь был погашен, храм Весты закрыт, а институт весталок расформирован.

Средневековая церковь, однако, почитала их и считала их прообразом Девы Марии , и это отчасти объясняет их присутствие в средневековом искусстве.

Наиболее известные весталки

Весталка Туккия собирает воду в решето. Картина Луиса Гектора Леру

- Рея Сильвия (Rhea Silvia ) - мать Ромула и Рема , основателей Рима.

- Тарпея (Tarpeia ), предательски открывшая ворота города осаждавшим Рим сабинянам.

- Эмилия

- Цецилия Метелла

- Лициния

- Две весталки, Туккия и Квинта Клавдия , особенно известны в истории тем, что были обвинены в нарушении целомудрия, но обе смогли доказать свою невиновность, совершив чудеса. Клавдия, потянув за трос, сдвинула с места глубоко вросший в ил корабль, а Туккия смогла собрать воду в решето.

- Аквила Севера (Aquilia Severa ), вышедшая замуж за императора Гелиогабала (Марка Аврелия Антонина) .

- Коэлия Конкордия , считающаяся последней великой весталкой, приблизительно около года.

Во времена, когда римские женщины не имели никаких прав, кроме определенных семейным кодексом, существовала группа представительниц прекрасного пола, которым даже консулы уступали дорогу, которые активно участвовали в жизни родного города. То были жрицы богини Весты.

Луис Гектор Леру. Весталка Туккия собирает воду в решето

В пантеоне многочисленных богов Веста отвечала за священный очаг общины, курии и каждого жилища. Римляне очень почитали богиню, ее очаг горел в каждом доме; шесть жриц, являвшихся живым олицетворением Весты, наделялись огромными правами и пользовались великим почетом, их имена часто появляются в произведениях античных авторов.

История возникновения культа Весты

Поль Гиро вполне логично объясняет появление культа Весты. «Во времена доисторические огонь можно было добыть только трением двух кусков сухого дерева или от искры, которая получается при ударе о булыжник. Ввиду этого в каждой деревне поддерживался общественный огонь: в особо предназначенной для этого хижине он горел непрерывно и день и ночь и был предоставлен во всеобщее пользование. Обязанность поддерживать его возлагалась на молодых девушек, так как только они не уходили в поле. С течением времени этот обычай превратился в священное учреждение, как это было в Альбалонге, метрополии Рима; когда же был основан Рим, то и этот город учредил у себя свой очаг Весты и своих весталок.»

Весталка

Институт весталок в Риме был официально учрежден вторым царем Нумой Помпилием (715 — 673/672 гг. до н.э.). «Выбрал он и дев для служения Весте; служение это происходит из Альбы и не чуждо роду основателя Рима. Чтобы они ведали храмовыми делами безотлучно, Нума назначил им жалование из казны, а, отличив их девством и прочими знаками святости, дал им всеобщее уважение и неприкосновенность.» (Ливий, I, 20).

Более подробно об этом событии повествует Плутарх в биографии Нумы Помпилия. «Нума посвятил в весталки сперва двух дев, Геганию и Верению, а затем Канулею и Тарпею. Сервий прибавил к ним впоследствии еще двух, и это число остается без изменения до настоящего времени. Царь определил девам сохранять свое девство до тридцати лет. В первые десять лет их учат тому, что они должны делать; в другие десять лет они применяют к делу свои познания; в последние десять лет — сами учат других. После этого они могут делать, что желают, и даже выходить замуж или избирать себе новый образ жизни, не имеющий ничего общего с жизнью жрицы. Но этою свободой воспользовались, говорят, немногие, да и те, которые сделали это, не принесли себе никакой пользы, большинство же провело остаток своих дней в раскаянии и унынии, причем навели на других такой религиозный ужас, что они предпочли до старости, до самой смерти девство супружеству.» (Плутарх, Нума, X).

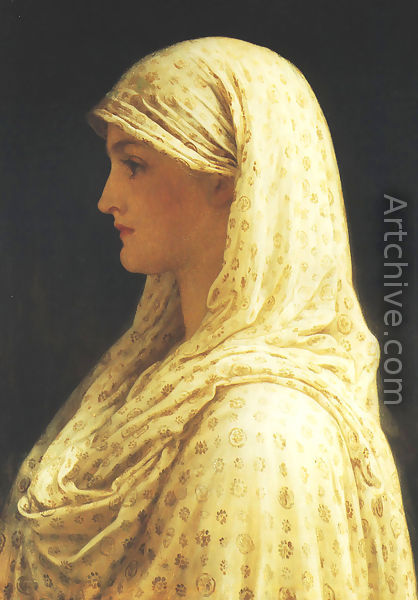

Жан Раух

. Весталка

1690.

Девочки не должны были иметь даже самого маленького изъяна. Из большого

числа претенденток бесстрастных жребий определял двадцать. Весталкой

же становилась та из претенденток, кого император брал за руку и

препровождал в храм Весты. Там новоявленной жрице отрезали косу,

которая отныне становилась украшением священного древа, одевали в белое

и посвящали в ее новые обязанности. Так начиналось 30-летнее служение

богине Весте.

Весталка. Фрагмент гравюры Фредерика Лейтона 1880

Когда волосы отрастали, весталки должны были носить особую прическу - шесть одинаково заплетенных кос, как у невест в день свадьбы.

В первые десять лет жриц обучали, как служить Весте, следующие десять лет они применяли свои познания в деле, а последние десять лет учили молодую смену. Они были очень богаты: император баловал красавиц щедрыми подарками. Отслужив Весте и Риму положенные тридцать лет, жрица имела право вернуться домой и даже выйти замуж, но обычно оставалась жить при храме.

Маркезини, Алессандро "Жертвоприношение весталки"

Хотявесталкам в это время не было и сорока, они продолжали жить в безбрачии: не смотря на красоту и богатство мужчины не стремились брать их в жены - считалось, что брак с весталкой приносит несчастье. До нас дошли сведения о весталке Аквиле Севеле, которая стала женой императора Марка Аврелия. Но то император, а то просто мужчины…

История сохранила немало имен несчастных, погибших от любовного соблазна: Эмилия, Лициния, Марция, Попилия, Опия…

А однажды в годы правления Юлия Цезаря, молодой Клодий, изнемогавший от тайной любви к жрице, в платье сестры проник в дом императора на праздник весталок, но был опознан. Чтобы избежать казни, патриций «признался», что пришел к … императрице. Юлий Цезарь, не вникая в дело, тотчас развелся с супругой. И как ни оправдывалась самая знатная римлянка, как ни заступались за нее сенаторы, великий полководец был непреклонен: «Жена Цезаря - вне подозрений!»

"Казнь весталки" Paul Baudry

Судьба весталок, не сумевших сохранить девственность, была ужасна. У городской стены, где хоронили преступников, выкапывалась землянка. В ней, проявляя уважение к Весте, а не к павшей весталке, ставили постель, зажженный светильник и небольшой запас воды и пищи. После обряда, совершенного Верховным жрецом, весталка спускалась по лестнице в землянку, и это место сравнивали с землей. Закапывали заживо потому, что кровь весталки проливать было нельзя.

Но были и такие, кто смог оправдать себя. В списке имен жриц, погибших от любовного соблазна, имена Туккии и Квинты Клавдии стоят особняком. Когда их обвинили в нарушении целомудрия, весталки присягнули богам, что докажут свою непорочность. Туккия взяла решето и в нем принесла воду из Тибра. Другая весталка, Квинта Клавдия, убедила всех в своей безгрешности, когда сдвинула вросший в ил корабль, чуть потянув за трос.

Увы! Римских весталок какая-то сила обрекала на пожизненное монашество, хотя, когда заканчивался срок обязательного служения Весте, им не было сорока лет. Они были сказочно богаты, их имена знал весь Рим, но мужчин не прельщала столь выгодная партия. Существовало поверье, что брак с бывшей весталкой приносит только несчастье.

Далее Плутарх рассказывает о привилегиях и наказаниях для весталок. Более подробного описания нет ни об одном римском культе ни у самого Плутарха, ни у прочих античных авторов — уже только по этому факту можно оценить значимость культа Весты в жизни римлян.

«Царь дал им большие преимущества — они могли, например, делать завещания еще при жизни отца и располагать всею остальной своей собственностью, не прибегая к помощи попечителей, как и матери троих детей. Когда они выходят, их сопровождает ликтор. Если они встречаются случайно с преступником, которого ведут на казнь, ему оставляют жизнь. Весталка должна только поклясться, что встреча была случайной, невольной, не преднамеренной. Кто проходил под их носилками, когда они сидели на них, подвергался смертной казни.

Наказывают весталок за различные проступки розгами, причем наказывает их верховный понтифик. В некоторых случаях виновную даже раздевают донага в темном месте и накидывают на нее одно покрывало из тонкого полотна. Нарушившую обет девства зарывают живьем в яму у Коллинских ворот. Возле этого места, в черте города, тянется длинный земляной вал… Здесь, под землею, устраивали маленькое помещение, с входом сверху, куда ставили постель, лампу с огнем, небольшое количество съестных припасов, например, хлеба, кувшин воды, молока и масла, — считалось как бы преступлением уморить голодом лицо, посвященное в высшие таинства религии. Виновную сажали в наглухо закрытые и перевязанные ремнями носилки так, что не слышно было даже ее голоса, и несли через форум. Все молча давали ей дорогу и провожали ее, не говоря ни слова, в глубоком горе. Для города нет ужаснее зрелища, нет печального этого дня. Когда носилки приносят на назначенное место, рабы развязывают ремни. Верховный жрец читает таинственную молитву, воздевает перед казнью руки к небу, приказывает подвести преступницу, с густым покрывалом на лице, ставит на лестницу, ведущую в подземелье, и удаляется затем вместе с другими жрецами. Когда весталка сойдет, лестница отнимается, отверстие засыпают сверху массой земли, и место казни становится так же ровно, как и остальное. Вот как наказывают весталок, преступивших свои обязанности жриц!

По преданию, Нума построил также храм Весты для хранения неугасаемого огня. Он дал ему круглую форму; но она представляла не фигурку Земли, — он не отождествлял с нею Весту, — а вообще, вселенную, в центре которой, по верованию пифагорейцев, горит огонь, называемый Гестией-Монадой. По их мнению, земля не неподвижна и не находится в центре вселенной, но вертится вокруг огня и не может считаться лучшею, первою частью вселенной.» (Плутарх, Нума, X, XI). Вот какими знаниями обладали древние и использовали их при постройке храма главного «очага государства»! Спустя тысячелетия вещи, известные римлянам и грекам, снова будут открывать лучшие умы человечества, и будут гении страдать за свои открытия, отстаивать их на кострах и в тюрьмах. Множество сведений о самом почитаемом в Риме культе и его жрицах можно найти у других античных авторов.

Казнь весталки

. Художник: Фюгер, Генрих Фридрих.

«Как только девочка становилась жрицей Весты, ей остригали волосы, складывая их под старую финиковую пальму, которая поэтому так и называлась: „дерево волос“ (Плиний Старший. Естественная история, XVI, 235). Когда волосы отрастали, весталка обязана была делать себе особую прическу, разделяя волосы острым гребнем на шесть прядей и заплетая каждую в отдельности, точно так же как поступали невесты перед свадьбой. О том, как девочек готовили к служению богине, рассказывает, пользуясь самыми разными источниками, Авл Геллий (Аттические ночи, I, 12). Стать весталкой могла девочка в возрасте от 6 до 10 лет, у которой оба родителя были живы. Девочки, имевшие хотя бы малейшие затруднения в речи или пониженный слух, не подлежали избранию; любой другой физический порок также оказывался непреодолимым препятствием. Не допускались и те, что были вольноотпущенницами или имели отца-вольноотпущенника, а также те, у кого хотя бы один из родителей был рабом или занимался чем-либо не подобающим свободному человеку. Наконец, разрешалось освободить от обязанностей жрицы Весты ту девочку, у которой сестра уже была избрана жрицей или отец был фламином, или авгуром, или членом какой-либо иной жреческой коллегии. Девочка, помолвленная с кем-нибудь из жрецов, также не годилась для служения богине. Впоследствии отбор стал еще более строгим: отклонялись дочери граждан, постоянно проживавших за пределами Италии или имевших троих детей...» (Винничук, с. 138 — 139). «Обряд избрания и увода девочки от отца совершался, вероятнее всего, так, как это описывает Авл Геллий: верховный понтифик брал девочку за руку и отводил от отца, что юридически было эквивалентно взятию ее в плен на войне» (Винничук, с.339).

Весталки походили на будущих христианских монашек и одеждой: они заворачивались до пят в длинную, белого цвета ткань, именовавшуюся палой; пользовались головным покрывалом; талию весталки перетягивала веревка, на груди имелся медальон, а заплетенные волосы поддерживались повязкой.

Весталки не стеснялись использовать свои огромные привилегии в личных, узкосемейных целях; причем, делали это достаточно нагло и открыто, и никто не смел им возразить.

Консул 143 г. д.э. Аппий Клавдий Пульхр решил справить триумф после победы над альпийскими салассами. Однако победа его никак не тянула на высшую награду, а честолюбивому консулу страстно хотелось проследовать по улицам Рима в триумфальной колеснице. И вот, весталка Клавдия, «когда ее брат справлял триумф против воли народа, взошла к нему на колесницу и сопровождала его до самого Капитолия, чтобы никто из трибунов не мог вмешаться или наложить запрет» (Светоний, Тиб., 2, 4).

Главной обязанностью весталок являлось поддержание священного огня на алтаре богини. Гасили пламя Весты лишь один раз в году — в первый день нового года; затем вновь зажигали древнейшим способом — с помощью трения дерево о дерево.

Иногда происходило незапланированное угасание священного огня из-за оплошности зазевавшейся весталки. То было одно из двух самых страшных преступлений жриц почитаемой римлянами богини — ибо угасание очага Весты считалось дурным предзнаменованием. Виновную собственноручно наказывал розгами верховный понтифик.

Постоянно горевший огонь довольно часто приводил к пожарам. Такое бедствие случилось около 241 г. до н.э.: «Пожар храма Весты, — сообщает Тит Ливий (Периохи, XIX), — великий понтифик Цецилий Метелл сам спасает из огня его святыни».

И спасать было что; помимо священного огня в храме Весты находились многие реликвии, сохранность которых была для римлян залогом благополучия и процветания города. Цицерон утверждает, что в храме была «статуя, упавшая с неба». Скорее всего, речь идет о метеорите.

Естественно, и враги понимали: что значит для римлян храм Весты. В 210 г. кампанцы (во 2-ю Пуническую войну они сражались на стороне Ганнибала) устроили пожар на римском форуме. «Одновременно загорелись семь лавок… и те лавки менял, что теперь называют „Новыми“. Затем занялись частные постройки...; занялись и темница, и рыбный рынок, и Царский атрий. Храм Весты едва отстояли — особенно старались тринадцать рабов, они были выкуплены на государственный счет и отпущены на свободу». (Ливий, XXVI, 27, 3).

Консул особенно возмущался тем, что кампанцы «посягнули на храм Весты, где горит вечный огонь, а во внутреннем покое хранится залог римской власти» (Ливий, XXVI, 27, 14).

Блудливые весталки

Ге Николай. Любовь весталки. 1857-1858 гг.

Гораздо более страшным событием, чем потухший очаг Весты, была потеря невинности весталкой; античные авторы рассказывают о подобных случаях, как о национальном бедствии.

Увы! Такое случалось. Первые римские монашки в несознательном возрасте становились весталками. Гораздо позже они понимали, что за почет, привилегии, обеспеченную жизнь они заплатили достаточно высокую цену; позже бывшие 6 — 10 -летние девочки почувствуют, что обет непорочности вступает в противоречие с их разумом, страстями. А наказание за потерю девственности было чрезвычайно жестоким.

Иногда забывали и о наказании: здоровая плоть (больных в весталки не брали) не могла противостоять соблазнам. Такова человеческая натура: ей всегда всего мало, а самый сладкий плод — запретный.

Римляне все понимали и пытались оградить жриц любимой богини от соблазнов. «Для сохранения их чистоты принимались самые тщательные меры предосторожности. Ни один мужчина не мог приблизиться ночью к их дому; ни один мужчина, даже врач, не мог ни под каким предлогом войти в их атриум. Если весталка заболевала, ее отправляли к родителям или к какой-нибудь почтенной матроне, и здесь также ни на шаг не отставали от врача, который ее лечил. Чтобы удалить от них всякое искушение, им не позволяли присутствовать на атлетических состязаниях. Их начальник — великий понтифик не спускал с них глаз и заставлял шпионить за ними их служанок.» (Гиро).

Но… одна за другой в античных источниках появляются вести о жрицах, нарушивших обет девственности.

«Весталка Попилия за преступный блуд погребена заживо», — пишет Тит Ливий о событиях 509 — 468 гг. до н.э.

483 г. до н.э. «К общему беспокойству добавились грозные небесные знамения, почти ежедневные в городе и округе; прорицатели, гадая по внутренностям животных, то по полету птиц, возвещали государству и частным лицам, что единственная причина такого беспокойства богов — нарушение порядка в священнодействиях. Страхи эти разрешились тем, что весталку Оппию осудили за блуд и казнили.» (Ливий, II, 42, 9).

«Весталка Секстилия, осужденная за преступный блуд, закапана заживо» (Ливий, периохи, кн.14 (278 — 272 г. до н.э.).

В 216 г. до н.э. римляне потерпели поражение под Каннами и фактически лишились войска. «Люди напуганы великими бедами, а тут еще и страшные знамения: в этом году две весталки, Отилия и Флорония, были уличены в блуде: одну, по обычаю, уморили под землей у Коллинских ворот, другая сама покончила с собой. Луция Кантилия, писца при понтификах, который блудил с Флоронией, по приказу великого понтифика засекли до смерти розгами в Комиции. Кощунственное блудодеяние сочли, как водится, недобрым предзнаменованием, децемвирам было приказано справиться в Книгах. А Квинта Фабия Пиктора послали в Дельфы спросить оракула, какими молитвами и жертвами умилостивить богов и когда придет конец таким бедствиям; пока что, повинуясь указаниям Книг, принесли необычные жертвы; между прочими галла и его соплеменницу, грека и гречанку закопали живыми на Бычьем Рынке, в месте, огороженном камнями; здесь и прежде уже свершались человеческие жертвоприношения, совершенно чуждые римским священнодействиям.» (Ливий, XXII, 57).

В 114 г. до н.э. римлян ожидал новый страшный удар: в преступном блуде уличили сразу трех весталок — Эмилию, Лицинию и Марцию.

Обвинение весталки в прелюбодеянии не всегда заканчивалось смертью последней; иногда жрицам удавалось оправдаться.

В 418 г. до н.э. «от обвинения в нарушении целомудрия защищалась неповинная в этом преступлении весталка Постумия, сильное подозрение против которой внушили изысканность нарядов и слишком независимый для девушки нрав. Оправданная после отсрочки в рассмотрении дела, она получила от великого понтифика предписание воздержаться от развлечений, выглядеть не миловидной, но благочестивой.» (Ливий, IV, 45).

И совсем фантастическим способом избавилась от наказания весталка Клавдия.

Дело было в 204 г. до н.э. Еще шла тяжелая война с Ганнибалом, и римляне всеми способами стремились приблизить победу. К их счастью в Сивиллиных книгах нашлось предсказание: «Когда бы какой бы чужеземец-враг ни вступил на италийскую землю, его изгонят и победят, если привезут из Пессинунта в Рим Идейскую Матерь (Кибелу)» (Ливий, XXIX, 10, 4).

Богиня была весьма непривычной для Рима и довольно жестокой. Кибела требовала от своих служителей полного подчинения ей, забвения себя в бездумном восторге и экстазе. Кибеле нравилось, когда жрецы «наносят друг другу кровавые раны или когда неофиты оскопляют себя во имя Кибелы, уходя из мира обыденной жизни и предавая себя в руки мрачной и страшной богини» (Гладкий, с. 326).

Видимо, такую жестокую богиню и нужно было у себя завести, чтобы победить Ганнибала. Кроме того, римляне исправно следовали указаниям Сивиллиных книг, а они всегда требовали большие жертвы.

Каким-то образом был решен вопрос с Атталом, царем Пергама, который до сих пор владел Идейской Матерью; и вот корабль с богиней в виде черного метеоритного камня вошел в устье Тибра.

Неожиданно римляне столкнулись с проблемой у самых ворот родного города: капризная богиня, которая покорно следовала из Малой Азии до Италии, не желала войти в Рим.

«Сил не щадя, за причальный канат потянули мужчины,

Лишь чужеземный корабль против теченья пошел

И на болотистом дне крепко застряла ладья.

Люди приказа не ждут, усердно работает каждый,

И помогают рукам, громко и бодро крича.

Точно бы остров, засел корабль посредине залива:

Чудом изумлены, люди от страха дрожат.»

(Овидий. Фасты, IV, 295 — 300).

Весталка. Художник Жан Рау.

Среди встречающих святыню была и весталка Клавдия, на которую пали подозрения в распутстве. Собственно, она своим поведением дала пищу для сплетен, которые могли закончится известным погребом у Коллинских ворот.

«Клавдия Квинт свой род выводила от древнего Клавса,

Был ее облик и вид знатности рода под стать.

И непорочна была, хоть порочной слыла: оскорбляли

Сплетни ее и во всех мнимых винили грехах.

Ее и наряд, и прическа, какую она все меняла,

Были вредны, и язык вечных придир — стариков.

Чистая совесть ее потешалась над вздорами сплетен, —

Но ведь к дурному всегда больше доверия в нас!»

(Овидий. Указ. соч., 305 — 310).

Чтобы отвести от себя подозрения, Клавдия решилась на отчаянный поступок; но прежде она помолилась богине. Когда читаешь этот момент у Овидия, кажется, что весталка молилась Деве Марии. Молитва, как следует из текста, непривычна даже для римлян.

«Вот появилась она меж достойнейших в шествии женщин,

Вот зачерпнула рукой чистой воды из реки,

Голову трижды кропит, трижды к небу возносит ладони

(Думали все, кто смотрел, что помешалась она),

Пав на колени, глядит неотрывно на образ богини

И, волоса распустив, так обращается к ней;

»О небожителей мать плодоносная, внемли, благая,

Внемли моим ты мольбам, коль доверяешь ты мне!

Я не чиста, говорят. Коль клянешь ты меня, я сознаюсь:

Смертью своей пред тобой вины свои искуплю.

Но коль невинна я, будь мне порукою в том предо всеми:

Чистая, следуй за мной, чистой покорна руке."

Так говоря, за канат она только слегка потянула

(Чудо! Но память о нем даже театр сохранил):

Двинулась Матерь Богов, отвечая движеньем моленью, —

Громкий и радостный крик к звездам небесным летит."

(Овидий. Указ. соч., 310 — 325).

Да! Что не сделаешь, чтобы спасти жизнь. После такого подвига никто не посмел даже усомниться в целомудренности Клавдии.

«Клавдия всех впереди выступает с радостным ликом, Зная, что честь ее днесь подтверждена божеством.»

(Овидий. Указ. соч., 340).

Потрясенные римляне установили статую Клавдии Квинты в храме Матери Богов. Дважды (в 111 г. до н.э. и во 2 г.) храм подвергался опустошительным пожарам, и только изображение весталки оставалось невредимым.

Гораздо более страшным событием, чем исчезновение огня в очаге Весты, была потеря весталкой своей невинности; античные авторы рассказывают о подобных случаях как о национальном бедствии. Увы! Такое случалось. А наказание за потерю девственности было чрезвычайно жестоким.

Первые римские монашки становились весталками в несознательном возрасте – что могут знать о жизни девочки 6 – 10 лет? Гораздо позже они поймут, что за почет, привилегии, обеспеченную жизнь заплатили достаточно высокую цену; почувствуют, что обет непорочности вступает в противоречие с их разумом, страстями. Иногда забывали и о наказании – здоровая плоть (больных в весталки не брали) не могла противостоять соблазнам. Такова человеческая натура: ей всегда всего мало, а самый сладкий плод – запретный.

Римляне все понимали и пытались оградить жриц любимой богини от соблазнов. «Для сохранения их чистоты принимались самые тщательные меры предосторожности. Ни один мужчина не мог приблизиться ночью к их дому; ни один мужчина, даже врач, не мог ни под каким предлогом войти в их атриум. Если весталка заболевала, ее отправляли к родителям или к какой-нибудь почтенной матроне, и здесь также ни на шаг не отставали от врача, который ее лечил. Чтобы удалить от них всякое искушение, им не позволяли присутствовать на атлетических состязаниях. Их начальник – великий понтифик не спускал с них глаз и заставлял шпионить за ними их служанок» (Гиро).

Но… одна за другой в античных источниках появляются вести о жрицах, нарушивших обет девственности. «Весталка Попилия за преступный блуд погребена заживо», – пишет Тит Ливии о событиях 509 – 468 годов до н. э. О событиях 483 года до н. э. читаем у Ливия. «К общему беспокойству добавились грозные небесные знамения, почти ежедневные в городе и округе; прорицатели, гадая то по внутренностям животных, то по полету птиц, возвещали государству и частным лицам, что единственная причина такого беспокойства богов – нарушение порядка в священнодействиях. Страхи эти разрешились тем, что весталку Оппию осудили за блуд и казнили». Тит Ливии сообщает также о том, что случилось между 278 – 272 годами до н. э.: «Весталка Секстилия, осужденная за преступный блуд, закопана заживо».

В 216 году до н. э. римляне потерпели поражение под Каннами и фактически лишились войска. Вот как описывает Ливии атмосферу того времени:

«Люди напуганы великими бедами, а тут еще и страшные знамения: в этом году две весталки, Отилия и Флорония, были уличены в блуде: одну, по обычаю, уморили под землей у Коллинских ворот, другая сама покончила с собой. Луция Кантилия, писца при понтификах, который блудил с Флоронией, по приказу великого понтифика засекли до смерти розгами в Комиции. Кощунственное блудодеяние сочли, как водится, недобрым предзнаменованием, децемвирам было приказано справиться в Книгах. А Квинта Фабия Пиктора послали в Дельфы спросить оракула, какими молитвами и жертвами умилостивить богов и когда придет конец таким бедствиям; пока что, повинуясь указаниям Книг, принесли необычные жертвы; между прочими галла и его соплеменницу, грека и гречанку закопали живыми на Бычьем Рынке, в месте, огороженном камнями; здесь и прежде уже свершались человеческие жертвоприношения, совершенно чуждые римским священнодействиям».

В 114 году до н. э. римлян ожидал новый страшный удар: в преступном блуде уличили сразу трех весталок – Эмилию, Лицинию и Марцию.

Когда весталку обвиняли в прелюбодеянии, это не всегда заканчивалось ее смертью; иногда жрицам удавалось оправдаться. В 418 году до н. э. «от обвинения в нарушении целомудрия защищалась неповинная в этом преступлении весталка Постумия, сильное подозрение против которой внушили изысканность нарядов и слишком независимый для девушки нрав. Оправданная после отсрочки в рассмотрении дела, она получила от великого понтифика предписание воздержаться от развлечений, выглядеть не миловидной, но благочестивой» (Ливии).

Совсем фантастическим способом избавилась от наказания весталка Клавдия (о чем мы знаем также от Ливия). Дело было в 204 году до н. э. Еще шла тяжелая война с Ганнибалом, и римляне всеми способами стремились приблизить победу. К их счастью, в Сивиллиных книгах нашлось предсказание: «Когда бы какой бы чужеземец-враг ни вступил на италийскую землю, его изгонят и победят, если привезут из Пессинунта в Рим Идейскую Матерь (Кибелу)».

Богиня была весьма непривычной для Рима и довольно жестокой. Кибела требовала от своих служителей полного подчинения ей, забвения себя в бездумном восторге и экстазе. Кибеле нравилось, когда жрецы «наносят друг другу кровавые раны или когда неофиты оскопляют себя во имя Кибелы, уходя из мира обыденной жизни и предавая себя в руки мрачной и страшной богини» (Гладкий).

Видимо, такую жестокую богиню и нужно было у себя завести, чтобы победить Ганнибала. Кроме того, римляне исправно следовали указаниям Сивиллиных книг, а они требовали больших жертв.

Каким-то образом был решен вопрос с Атталом, царем Пергама, который до сих пор владел Идейской Матерью; и вот корабль с богиней в виде черного метеоритного камня вошел в устье Тибра. Неожиданно римляне столкнулись с проблемой у самых ворот родного города: капризная богиня, которая покорно следовала из Малой Азии до Италии, не желала войти в Рим.

Сил не щадя, за причальный канат потянули мужчины,

Лишь чужеземный корабль против теченья пошел

И на болотистом дне крепко застряла ладья.

Люди приказа не ждут, усердно работает каждый,

И помогают рукам, громко и бодро крича.

Точно бы остров, засел корабль посредине залива:

Чудом изумлены, люди от страха дрожат.

Среди встречающих святыню была и весталка Клавдия, на которую пали подозрения в распутстве. Собственно, она своим поведением дала пищу для сплетен, которые могли закончиться известным погребом у Коллинских ворот.

Клавдия Квинт свой род выводила от древнего Клавса,

Был ее облик и вид знатности рода под стать.

И непорочна была, хоть порочной слыла: оскорбляли

Сплетни ее и во всех мнимых винили грехах.

Ее и наряд, и прическа, какую она все меняла,

Были вредны, и язык вечных придир – стариков.

Чистая совесть ее потешалась над вздорами сплетен, -

Но ведь к дурному всегда больше доверия в нас!

Чтобы отвести от себя подозрения, Клавдия решилась на отчаянный поступок – но прежде она помолилась богине. Когда читаешь об этом у Овидия, кажется, что весталка молилась Деве Марии, хотя дело происходило более чем за два столетия до рождения Иисуса Христа. Молитва, как следует из текста, непривычна даже для римлян.

Вот появилась она меж достойнейших в шествии женщин,

Вот зачерпнула рукой чистой воды из реки,

Голову трижды кропит, трижды к небу возносит ладони

(Думали все, кто смотрел, что помешалась она),

Пав на колени, глядит неотрывно на образ богини

И, волоса распустив, так обращается к ней:

«О небожителей мать плодоносная, внемли, благая,

Внемли моим ты мольбам, коль доверяешь ты мне!

Я не чиста, говорят. Коль клянешь ты меня, я сознаюсь:

Смертью своей пред тобой вины свои искуплю.

Но коль невинна я, будь мне порукою в том предо всеми:

Чистая, следуй за мной, чистой покорна руке».

Так говоря, за канат она только слегка потянула

(Чудо! Но память о нем даже театр сохранил):

Двинулась Матерь Богов, отвечая движеньем моленью, -

Громкий и радостный крик к звездам небесным летит.

Да, чего не сделаешь, чтобы спасти жизнь! После такого подвига никто не посмел даже усомниться в целомудренности Клавдии.

Клавдия всех впереди выступает с радостным ликом,

Зная, что честь ее днесь подтверждена божеством.

Римляне установили статую Клавдии Квинты в храме Матери Богов. Дважды (в 111 году до н. э. и во 2 году н. э.) храм подвергался опустошительным пожарам, и только изображение весталки оставалось невредимым.

В первой половине I века до н. э. другую весталку, Лицинию, тоже обвинили – в сожительстве с Марком Крассом; некий Плотин даже подверг ее судебному преследованию. Но хитрый Красс (по сути дела, первый крупный предприниматель античности и самый богатый человек в Риме) блестяще выкрутился из весьма неприятного положения и спас свою подругу. Срочно была придумана правдоподобная версия его частых встреч с девой-весталкой. Об этом свидетельствует Плутарх:

«У Лицинии было прекрасное имение в окрестностях Рима, и Красс, желая дешево его купить, усердно ухаживал за Лицинией, оказывая ей услуги, и тем навлек на себя подозрения. Но он как-то сумел, ссылаясь на корыстолюбивые свои побуждения, снять с себя обвинение в прелюбодеянии, и судьи оправдали его. От Лицинии же он отстал не раньше, чем завладел ее имением».

Во времена, когда римские женщины не имели никаких прав, кроме определенных семейным кодексом, существовала группа представительниц прекрасного пола, которым даже консулы уступали дорогу и которые активно участвовали в жизни родного города. То были жрицы богини Весты.

В пантеоне многочисленных богов Веста отвечала за священный очаг общины, курии и каждого жилища. Римляне очень почитали богиню, ее очаг горел в каждом доме; шесть жриц, являвшихся живым олицетворением Весты, наделялись огромными правами и пользовались великим почетом; их имена часто появляются в произведениях античных авторов.

Поль Гиро вполне логично объясняет появление культа Весты. «Во времена доисторические огонь можно было добыть только трением двух кусков сухого дерева или от искры, которая получается при ударе о булыжник. Ввиду этого в каждой деревне поддерживался общественный огонь: в особо предназначенной для этого хижине он горел непрерывно и день и ночь и был предоставлен во всеобщее пользование. Обязанность поддерживать его возлагалась на молодых девушек, так как только они не уходили в поле. С течением времени этот обычай превратился в священное учреждение, как это было в Альбалонге, метрополии Рима; когда же был основан Рим, то и этот город учредил у себя свой очаг Весты и своих весталок».

Институт весталок в Риме был официально учрежден вторым царем Нумой Помпилием (715–673/672 годы до н. э.). «Выбрал он и дев для служения Весте; служение это происходит из Альбы и не чуждо роду основателя Рима. Чтобы они ведали храмовыми делами безотлучно, Нума назначил им жалование из казны, а отличив их девством и прочими знаками святости, дал им всеобщее уважение и неприкосновенность» (Ливии).

Более подробно об этом событии повествует Плутарх в биографии Нумы Помпилия.

«Нума посвятил в весталки сперва двух дев, Геганию и Верению, а затем Канулею и Тарпею. Сервий прибавил к ним впоследствии еще двух, и это число остается без изменения до настоящего времени. Царь определил девам сохранять свое девство до тридцати лет. В первые десять лет их учат тому, что они должны делать; в другие десять лет они применяют к делу свои познания; в последние десять лет - сами учат других. После этого они могут делать, что желают, и даже выходить замуж или избирать себе новый образ жизни, не имеющий ничего общего с жизнью жрицы. Но этою свободой воспользовались, говорят, немногие, да и те, которые сделали это, не принесли себе никакой пользы, большинство же провело остаток своих дней в раскаянии и унынии, причем навели на других такой религиозный ужас, что они предпочли до старости, до самой смерти девство супружеству».

Римлянка (Мрамор. II в.)

Увы! Римских весталок какая-то сила обрекала на пожизненное монашество, хотя, когда заканчивался срок обязательного служения Весте, им не было 40 лет. Они были сказочно богаты, их имена знал весь Рим, но мужчин не прельщала столь выгодная партия. Существовало поверье, что брак с бывшей весталкой приносит только несчастье.

Далее Плутарх рассказывает о привилегиях и наказаниях для весталок. Более подробного описания нет ни об одном римском культе ни у самого Плутарха, ни у прочих античных авторов - уже только по этому факту можно оценить значимость культа Весты в жизни римлян.

«Царь дал им большие преимущества - они могли, например, делать завещания еще при жизни отца и располагать всею остальной своей собственностью, не прибегая к помощи попечителей, как и матери троих детей. Когда они выходят, их сопровождает ликтор. Если они встречаются случайно с преступником, которого ведут на казнь, ему оставляют жизнь. Весталка должна только поклясться, что встреча была случайной, невольной, не преднамеренной. Кто проходил под их носилками, когда они сидели на них, подвергался смертной казни.

Наказывают весталок за различные проступки розгами, причем наказывает их верховный понтифик. В некоторых случаях виновную даже раздевают донага в темном месте и накидывают на нее одно покрывало из тонкого полотна. Нарушившую обет девства зарывают живьем в яму у Коллинских ворот. Возле этого места, в черте города, тянется длинный земляной вал… Здесь, под землею, устраивали маленькое помещение, с входом сверху, куда ставили постель, лампу с огнем, небольшое количество съестных припасов, например, хлеба, кувшин воды, молока и масла, - считалось как бы преступлением уморить голодом лицо, посвященное в высшие таинства религии. Виновную сажали в наглухо закрытые и перевязанные ремнями носилки так, что не слышно было даже ее голоса, и несли через форум. Все молча давали ей дорогу и провожали ее, не говоря ни слова, в глубоком горе. Для города нет ужаснее зрелища, нет печальнее этого дня. Когда носилки приносят на назначенное место, рабы развязывают ремни.

Верховный жрец читает таинственную молитву, воздевает перед казнью руки к небу, приказывает подвести преступницу с густым покрывалом на лице, ставит на лестницу, ведущую в подземелье, и удаляется затем вместе с другими жрецами. Когда весталка сойдет, лестница отнимается, отверстие засыпают сверху массой земли, и место казни становится так же ровно, как и остальное. Вот как наказывают весталок, преступивших свои обязанности жриц!

Весталка (Мрамор. II в.)

Весталка (Мрамор. II в.)

По преданию, Нума построил также храм Весты для хранения неугасаемого огня. Он дал ему круглую форму; но она представляла не фигурку Земли, - он не отождествлял с нею Весту, - а вообще, вселенную, в центре которой, по верованию пифагорейцев, горит огонь, называемый Гестией-Монадой. По их мнению, земля не неподвижна и не находится в центре вселенной, но вертится вокруг огня и не может считаться лучшею, первою частью вселенной».

Вот какими знаниями обладали древние - и использовали их при постройке храма главного «очага государства»! Спустя тысячелетия вещи, известные римлянам и грекам, снова будут открывать лучшие умы человечества, и будут гении страдать за свои открытия, отстаивать их на кострах и в тюрьмах.

Множество сведений о самом известном в Риме культе и его жрицах можно найти у других античных авторов; не ослабевает интерес к этой теме и у современных исследователей. Вот материал со ссылками на источники из книги Лидии Винничук «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима»:

«Как только девочка становилась жрицей Весты, ей остригали волосы, складывая их под старую финиковую пальму, которая поэтому так и называлась: „дерево волос“ (Плиний Старший. Естественная история, XVI, 235). Когда волосы отрастали, весталка обязана была делать себе особую прическу, разделяя волосы острым гребнем на шесть прядей и заплетая каждую в отдельности, точно так же, как поступали невесты перед свадьбой. О том, как девочек готовили к служению богине, рассказывает, пользуясь самыми разными источниками, Авл Геллий (Аттические ночи, I, 12). Стать весталкой могла девочка в возрасте от 6 до 10 лет, у которой оба родителя были живы. Девочки, имевшие хотя бы малейшие затруднения в речи или пониженный слух, не подлежали избранию; любой другой физический порок также оказывался непреодолимым препятствием. Не допускались и те, что были вольноотпущенницами или имели отца-вольноотпущенника, а также те, у кого хотя бы один из родителей был рабом или занимался чем-либо не подобающим свободному человеку. Наконец, разрешалось освободить от обязанностей жрицы Весты ту девочку, у которой сестра уже была избрана жрицей или отец был флами-ном, или авгуром, или членом какой-либо иной жреческой коллегии. Девочка, помолвленная с кем-нибудь из жрецов, также не годилась для служения богине. Впоследствии отбор стал еще более строгим: отклонялись дочери граждан, постоянно проживавших за пределами Италии или имевших троих детей…

Обряд избрания и увода девочки от отца совершался, вероятнее всего, так, как это описывает Авл Геллий: верховный понтифик брал девочку за руку и отводил от отца, что юридически было эквивалентно взятию ее в плен на войне».

Весталки походили на будущих христианских монашек и одеждой: они заворачивались до пят в длинную, белого цвета ткань, именовавшуюся палой; пользовались головным покрывалом; талию весталки перетягивала веревка, на груди имелся медальон, а заплетенные волосы поддерживались повязкой.

Весталки не стеснялись использовать свои огромные привилегии в личных, узкосемейных целях, причем делали это достаточно нагло и открыто, и никто не смел им возразить.

Консул 143 года до н. э. Аппий Клавдий Пульхр решил справить триумф после победы над альпийскими саласса-ми. Однако победа его никак не тянула на высшую награду, а честолюбивому консулу страстно хотелось проследовать по улицам Рима в триумфальной колеснице. И вот весталка Клавдия, «когда ее брат справлял триумф против воли народа, взошла к нему на колесницу и сопровождала его до самого Капитолия, чтобы никто из трибунов не мог вмешаться или наложить запрет» (Светоний).

Главной обязанностью весталок являлось поддержание священного огня на алтаре богини. Гасили пламя Весты лишь один раз в году - в первый день нового года; затем вновь зажигали древнейшим способом - с помощью трения дерева о дерево.

Иногда происходило незапланированное угасание священного огня из-за оплошности зазевавшейся весталки. То было одно из двух самых страшных преступлений жриц почитаемой римлянами богини - ибо угасание очага Весты считалось дурным предзнаменованием. Виновную собственноручно наказывал розгами верховный понтифик.

Постоянно горевший огонь довольно часто приводил к пожарам. Такое бедствие случилось около 241 года до н. э. «При пожаре храма Весты, - сообщает Тит Ливии, - великий понтифик Цецилий Метелл сам спасает из огня его святыни». А спасать было что - помимо священного огня в храме Весты находились многие реликвии, сохранность которых была для римлян залогом благополучия и процветания города. Цицерон утверждает, что в храме была «статуя, упавшая с неба». Скорее всего, речь идет о метеорите.

Естественно, и враги понимали, что значит для римлян храм Весты. В 210 году кампанцы (во 2-ю Пуническую войну они сражались на стороне Ганнибала) устроили пожар на римском форуме. «Одновременно загорелись семь лавок… и те лавки менял, что теперь называют „Новыми“. Затем занялись частные постройки…; занялись и темница, и рыбный рынок, и Царский атрий. Храм Весты едва отстояли - особенно старались тринадцать рабов, они были выкуплены на государственный счет и отпущены на свободу» (Ливии). Консул особенно возмущался тем, что кампанцы «посягнули на храм Весты, где горит вечный огонь, а во внутреннем покое хранится залог римской власти» (Ливии).

Блудливые жрицы

Гораздо более страшным событием, чем исчезновение огня в очаге Весты, была потеря весталкой своей невинности; античные авторы рассказывают о подобных случаях как о национальном бедствии. Увы! Такое случалось. А наказание за потерю девственности было чрезвычайно жестоким.

Первые римские монашки становились весталками в несознательном возрасте - что могут знать о жизни девочки 6 - 10 лет? Гораздо позже они поймут, что за почет, привилегии, обеспеченную жизнь заплатили достаточно высокую цену; почувствуют, что обет непорочности вступает в противоречие с их разумом, страстями. Иногда забывали и о наказании - здоровая плоть (больных в весталки не брали) не могла противостоять соблазнам. Такова человеческая натура: ей всегда всего мало, а самый сладкий плод - запретный.

Римляне все понимали и пытались оградить жриц любимой богини от соблазнов. «Для сохранения их чистоты принимались самые тщательные меры предосторожности. Ни один мужчина не мог приблизиться ночью к их дому; ни один мужчина, даже врач, не мог ни под каким предлогом войти в их атриум. Если весталка заболевала, ее отправляли к родителям или к какой-нибудь почтенной матроне, и здесь также ни на шаг не отставали от врача, который ее лечил. Чтобы удалить от них всякое искушение, им не позволяли присутствовать на атлетических состязаниях. Их начальник - великий понтифик не спускал с них глаз и заставлял шпионить за ними их служанок» (Гиро).

Но… одна за другой в античных источниках появляются вести о жрицах, нарушивших обет девственности. «Весталка Попилия за преступный блуд погребена заживо», - пишет Тит Ливии о событиях 509–468 годов до н. э. О событиях 483 года до н. э. читаем у Ливия. «К общему беспокойству добавились грозные небесные знамения, почти ежедневные в городе и округе; прорицатели, гадая то по внутренностям животных, то по полету птиц, возвещали государству и частным лицам, что единственная причина такого беспокойства богов - нарушение порядка в священнодействиях. Страхи эти разрешились тем, что весталку Оппию осудили за блуд и казнили». Тит Ливии сообщает также о том, что случилось между 278–272 годами до н. э.: «Весталка Секстилия, осужденная за преступный блуд, закопана заживо».

В 216 году до н. э. римляне потерпели поражение под Каннами и фактически лишились войска. Вот как описывает Ливии атмосферу того времени:

«Люди напуганы великими бедами, а тут еще и страшные знамения: в этом году две весталки, Отилия и Флорония, были уличены в блуде: одну, по обычаю, уморили под землей у Коллинских ворот, другая сама покончила с собой. Луция Кантилия, писца при понтификах, который блудил с Флоронией, по приказу великого понтифика засекли до смерти розгами в Комиции. Кощунственное блудодеяние сочли, как водится, недобрым предзнаменованием, децемвирам было приказано справиться в Книгах. А Квинта Фабия Пиктора послали в Дельфы спросить оракула, какими молитвами и жертвами умилостивить богов и когда придет конец таким бедствиям; пока что, повинуясь указаниям Книг, принесли необычные жертвы; между прочими галла и его соплеменницу, грека и гречанку закопали живыми на Бычьем Рынке, в месте, огороженном камнями; здесь и прежде уже свершались человеческие жертвоприношения, совершенно чуждые римским священнодействиям».

В 114 году до н. э. римлян ожидал новый страшный удар: в преступном блуде уличили сразу трех весталок - Эмилию, Лицинию и Марцию.

Когда весталку обвиняли в прелюбодеянии, это не всегда заканчивалось ее смертью; иногда жрицам удавалось оправдаться. В 418 году до н. э. «от обвинения в нарушении целомудрия защищалась неповинная в этом преступлении весталка Постумия, сильное подозрение против которой внушили изысканность нарядов и слишком независимый для девушки нрав. Оправданная после отсрочки в рассмотрении дела, она получила от великого понтифика предписание воздержаться от развлечений, выглядеть не миловидной, но благочестивой» (Ливии).

Совсем фантастическим способом избавилась от наказания весталка Клавдия (о чем мы знаем также от Ливия). Дело было в 204 году до н. э. Еще шла тяжелая война с Ганнибалом, и римляне всеми способами стремились приблизить победу. К их счастью, в Сивиллиных книгах нашлось предсказание: «Когда бы какой бы чужеземец-враг ни вступил на италийскую землю, его изгонят и победят, если привезут из Пессинунта в Рим Идейскую Матерь (Кибелу)».

Богиня была весьма непривычной для Рима и довольно жестокой. Кибела требовала от своих служителей полного подчинения ей, забвения себя в бездумном восторге и экстазе. Кибеле нравилось, когда жрецы «наносят друг другу кровавые раны или когда неофиты оскопляют себя во имя Кибелы, уходя из мира обыденной жизни и предавая себя в руки мрачной и страшной богини» (Гладкий).

Видимо, такую жестокую богиню и нужно было у себя завести, чтобы победить Ганнибала. Кроме того, римляне исправно следовали указаниям Сивиллиных книг, а они требовали больших жертв.

Каким-то образом был решен вопрос с Атталом, царем Пергама, который до сих пор владел Идейской Матерью; и вот корабль с богиней в виде черного метеоритного камня вошел в устье Тибра. Неожиданно римляне столкнулись с проблемой у самых ворот родного города: капризная богиня, которая покорно следовала из Малой Азии до Италии, не желала войти в Рим.

Цитируем Овидия (здесь и далее в этом очерке):

Сил не щадя, за причальный канат потянули мужчины,

Лишь чужеземный корабль против теченья пошел

И на болотистом дне крепко застряла ладья.

Люди приказа не ждут, усердно работает каждый,

И помогают рукам, громко и бодро крича.

Точно бы остров, засел корабль посредине залива:

Чудом изумлены, люди от страха дрожат.

Среди встречающих святыню была и весталка Клавдия, на которую пали подозрения в распутстве. Собственно, она своим поведением дала пищу для сплетен, которые могли закончиться известным погребом у Коллинских ворот.

Клавдия Квинт свой род выводила от древнего Клавса,

Был ее облик и вид знатности рода под стать.

И непорочна была, хоть порочной слыла: оскорбляли

Сплетни ее и во всех мнимых винили грехах.

Ее и наряд, и прическа, какую она все меняла,

Были вредны, и язык вечных придир - стариков.

Чистая совесть ее потешалась над вздорами сплетен, -

Но ведь к дурному всегда больше доверия в нас!

Чтобы отвести от себя подозрения, Клавдия решилась на отчаянный поступок - но прежде она помолилась богине. Когда читаешь об этом у Овидия, кажется, что весталка молилась Деве Марии, хотя дело происходило более чем за два столетия до рождения Иисуса Христа. Молитва, как следует из текста, непривычна даже для римлян.

Вот появилась она меж достойнейших в шествии женщин,

Вот зачерпнула рукой чистой воды из реки,

Голову трижды кропит, трижды к небу возносит ладони

(Думали все, кто смотрел, что помешалась она),

Пав на колени, глядит неотрывно на образ богини

И, волоса распустив, так обращается к ней:

«О небожителей мать плодоносная, внемли, благая,

Внемли моим ты мольбам, коль доверяешь ты мне!

Я не чиста, говорят. Коль клянешь ты меня, я сознаюсь:

Смертью своей пред тобой вины свои искуплю.

Но коль невинна я, будь мне порукою в том предо всеми:

Чистая, следуй за мной, чистой покорна руке».

Так говоря, за канат она только слегка потянула

(Чудо! Но память о нем даже театр сохранил):

Двинулась Матерь Богов, отвечая движеньем моленью, -

Громкий и радостный крик к звездам небесным летит.

Да, чего не сделаешь, чтобы спасти жизнь! После такого подвига никто не посмел даже усомниться в целомудренности Клавдии.

Клавдия всех впереди выступает с радостным ликом,

Зная, что честь ее днесь подтверждена божеством.

Римляне установили статую Клавдии Квинты в храме Матери Богов. Дважды (в 111 году до н. э. и во 2 году н. э.) храм подвергался опустошительным пожарам, и только изображение весталки оставалось невредимым.

В первой половине I века до н. э. другую весталку, Лицинию, тоже обвинили - в сожительстве с Марком Крассом; некий Плотин даже подверг ее судебному преследованию. Но хитрый Красс (по сути дела, первый крупный предприниматель античности и самый богатый человек в Риме) блестяще выкрутился из весьма неприятного положения и спас свою подругу. Срочно была придумана правдоподобная версия его частых встреч с девой-весталкой. Об этом свидетельствует Плутарх:

«У Лицинии было прекрасное имение в окрестностях Рима, и Красс, желая дешево его купить, усердно ухаживал за Лицинией, оказывая ей услуги, и тем навлек на себя подозрения. Но он как-то сумел, ссылаясь на корыстолюбивые свои побуждения, снять с себя обвинение в прелюбодеянии, и судьи оправдали его. От Лицинии же он отстал не раньше, чем завладел ее имением».

Август и весталки

В I веке до н. э. римляне вступили в бесконечную полосу смут, междоусобных распрей, гражданских войн. Увлекшись братоубийством, граждане начали забывать старые традиции, терять былое уважение к богам.

В 89 году до н. э. в городе возник конфликт между должниками и заимодавцами (эту историю зафиксировал Аппиан). Претор Авл Семпроний Азеллион, пытавшийся разобраться в ситуации с помощью старого закона, подвергся нападению, когда «совершал жертвоприношение Диоскурам на форуме и его окружала толпа, присутствующая на жертвоприношении. Кто-то сначала швырнул в Азеллиона камень».

Претор бросил священную чашу и побежал к храму Весты, стремясь воспользоваться правом заступничества весталок - оно распространялось даже на приговоренных к смерти. «Но толпа захватила храм раньше, не допустила в него Азеллиона и заколола его в то время, когда он забежал в какую-то гостиницу. Многие из преследовавших Азеллиона, думая, что он убежал к весталкам, ворвались туда, куда мужчинам вход был воспрещен. Так-то и Азеллион в то время, когда он исполнял должность претора, совершал возлияния, одет был в священную, отороченную золотом одежду, был убит около второго часа ночи среди форума, около храма».

Октавиан, преемник Цезаря, после усыновления Цезарем стал зваться Гай Юлий Цезарь, позже получил титул Август. Он понимал: религия - главная опора власти. Особенное внимание хитрый дальновидный политик уделял культам, которые традиционно пользовались любовью и уважением римлян. Не случайно, появившись в неспокойном Риме в 43 году до н. э., Октавиан поспешил не в сенат, не к своим сторонникам и не в отчий дом, а в храм Весты. «Мать и сестра обняли Цезаря, приветствовали его в храме Весты вместе с весталками». После этого «три легиона, не обращая внимания на своих командиров, отправили к нему делегатов и перешли на его сторону» (Аппиан).

«Он (Август) увеличил и количество жрецов, и почтение к ним, и льготы, в особенности для весталок. Когда нужно было выбрать новую весталку на место умершей, и многие хлопотали, чтобы их дочери были освобождены от жребия, он торжественно поклялся, что если бы хоть одна из его внучек подходила для сана по возрасту, он сам предложил бы ее в весталки» (Светоний). Но среди отцов знатных семейств было мало желающих отдать своих чад в жрицы Весты, и с 5 года н. э. Август допускает к этому сану дочерей вольноотпущенников.

Традиция хранить в святилищах все самое ценное и важное существовала с незапамятных времен; предпочтение отдавалось храму Весты - как одной из самых уважаемых римлянами святынь. В правление Августа за весталками закрепилась обязанность нотариусов, причем в их храме находились самые важные государственные документы. В 39 году до н. э. Антоний и Октавиан заключили мирное соглашение. Аппиан свидетельствует: «Условия были записаны, запечатаны и отосланы в Рим на хранение весталкам». Завещание Августа, как утверждает Светоний, «за год и четыре месяца до кончины записанное в двух тетрадях частью его собственной рукой, частью его вольноотпущенниками Полибом и Гиларионом, хранилось у весталок и было ими представлено вместе с тремя свитками, запечатанными таким же образом».

Что представляли собой остальные свитки, сданные Августом в храм Весты? Светоний отвечает и на этот вопрос: «Из трех свитков в первом содержались распоряжения о погребении; во втором - список его деяний, который он завещал вырезать на медных досках у входа в мавзолей; в третьем - книга государственных дел: сколько где воинов под знаменами, сколько денег в государственном казначействе, в императорской казне и в податных недоимках; поименно были указаны все рабы и отпущенники, с которых можно было потребовать отчет».

В императорскую эпоху

Следующий император, Тиберий, «о богах и об их почитании… мало беспокоился, так как был привержен к астрологии и твердо верил, что все решает судьба» (Светоний). Он даже пытался уничтожить древнее «право и обычай убежища», которыми обладали храмы.

Жадный, жестокий, циничный, как характеризуют Тиберия авторы, он тем не менее продолжал покровительствовать весталкам. «Чтобы возвысить достоинство жрецов и чтобы они с большим рвением служили богам, - пишет Тацит, - было постановлено выдать весталке Корнелии, заменившей Скантию, два миллиона сестерциев, и, кроме того, было решено, что Августа при посещении театра всякий раз будет занимать место среди весталок».

Повышенное внимание Тиберия к культу Весты, в том числе и финансовая поддержка его служительниц, сделали свое дело. В его правление знатнейшие римляне наперебой предлагали своих дочерей в жрицы, и не было необходимости привлекать к этому дочерей вольноотпущенников. «…Цезарь сообщил о необходимости избрать девственницу на место Окции, которая в течение пятидесяти семи лет с величайшим благочестием руководила священнодействиями весталок; при этом он выразил благодарность Фонтею Агриппе и Домицию Поллиону за то, что, предлагая взамен ее своих дочерей, они соревновались в преданности государству. Предпочтение было отдано дочери Поллиона, ибо супружеские узы ее родителей продолжали пребывать нерушимыми, тогда как Агриппа расторжением первого брака нанес урон доброй славе своей семьи. Цезарь, впрочем, утешил отвергнутую, даровав ей приданое в размере миллиона сестерциев» (Тацит).

Сильна была власть весталок во времена Тиберия, но она нелучшим образом сказывалась на нравственности и порядочности жриц. Тацит рассказывает случай, произошедший с весталкой Ургуланией, которая пользовалась дружбой и покровительством Августы - матери Тиберия.

Ургулания взяла деньги в долг у Кальпурния Пизона и, похоже, не собиралась их возвращать. На ее беду Пизон оказался человеком смелым и независимым. Он «с неменьшей свободой проявил свое недовольство существующими порядками, вызвав на суд Ургуланию, которую дружба Августы поставила выше законов. Ургулания, пренебрегая Пизоном и не явившись на вызов, отправилась во дворец Цезаря, но и Пизон не отступился от своего иска, несмотря на жалобы Августы, что ее преследуют и унижают» (Тацит).

Пришлось в дело вмешаться самому Тиберию. Он всяческими способами задерживал судебный процесс, «пока Августа не приказала внести причитавшиеся с Ургулании деньги, так как попытки родственников Пизона убедить его отказаться от своих притязаний оказались напрасными. Так и закончилось это дело, из которого и Пизон вышел непосрамленным, и Цезарь с вящею для себя славою.

Все же могущество Ургулании было настолько неодолимым для должностных лиц, что, являясь свидетельницей в каком-то деле, которое разбиралось в сенате, она не пожелала туда явиться; к ней пришлось послать претора, допросившего ее на дому, хотя, в соответствии с давним обыкновением, всякий раз, как весталкам требовалось свидетельствовать, их выслушивали на форуме или в суде» (Тацит).

Принципиальный Кальпурний Пизон очень скоро поплатился за свою смелость и настойчивость. Он был обвинен в оскорблении величия и прочих мелких и крупных преступлениях. От суда и казни Пизона спасло то, что… он сам умер.

Одновременно с Пизоном был обвинен Плавтий Сильван, который оказался родственником Ургулании. Властолюбивая весталка приняла участие в его судьбе. Дело было так: «претор Плавтий Сильван по невыясненным причинам выбросил из окна жену Апронию и, доставленный тестем Луцием Апронием к Цезарю, принялся сбивчиво объяснять, что крепко спал и ничего не видел, и что его жена умертвила себя по своей воле. Тиберий немедленно направился к нему в дом и осмотрел спальню, в которой сохранялись следы борьбы, показывавшие, что Апрония была сброшена вниз насильственно» (Тацит). Ургулания, якобы «по назначению судей», послала обвиняемому кинжал. «Так как Ургулания была в дружбе с Августой, считали, что это было сделано ею по совету Тиберия. После неудачной попытки заколоться подсудимый велел вскрыть себе вены» (Тацит).

Не забыл Тиберий о жрицах Весты и в завещании. «Оставил он и многочисленные подарки, между прочим - девственным весталкам, а также всем воинам, всем плебеям и отдельно старостам кварталов» (Светоний). Как мы видим, Светоний называет весталок первыми в числе получивших подарки.

У весталок продолжали искать покровительства даже сильные мира сего. Тацит сообщает, что когда над женой Клавдия, императрицей Мессалиной, нависла смертельная опасность, «она упросила старейшую из весталок Вибидию добиться беседы с великим понтификом (то есть императором) и склонить его к снисходительности».

Главному врагу Мессалины - Нарциссу - вмешательство весталки было весьма некстати, «но он не мог помешать Вибидии горячо и настойчиво требовать, чтобы Клавдий не обрек на гибель супругу, не выслушав ее объяснений. Нарцисс ответил весталке, что принцепс непременно выслушает жену и она будет иметь возможность очиститься от возводимого на нее обвинения; а пока пусть благочестивая дева возвращается к отправлению священнодействий» (Тацит). Вероятно, весталке удалось выполнить просьбу Мессалины, ибо Клавдий согласился выслушать неверную жену, и лишь коварное ее убийство послужило препятствием для встречи императорской четы.

Не все императоры были благодушны к весталкам. Нерон - самый чудовищный правитель Рима, испробовавший все способы разврата, страшно желал чего-нибудь необычного. Вероятно, в процессе этих поисков он изнасиловал весталку Рубрию.

Веста была очень недовольна Нероном. Собираясь в путешествие по восточным провинциям, император, запятнавший себя всеми возможными преступлениями, решил получить благословение богов в капитолийских храмах. «Принеся там обеты богам и войдя с тем же в храм Весты, он вдруг задрожал всем телом, то ли устрашившись богини, или потому, что, отягощенный памятью о своих злодеяниях, никогда не бывал свободен от страха, и тут же оставил свое намерение…» (Тацит).

Нерон еще рассчитается с богами за свой страх; вскоре он устроит самый грандиозный в истории Рима пожар. Пламя поглотит древнейшие храмы Вечного города: «построенный Ромулом по обету храм Юпитера Остановителя, царский дворец Нумы и святилище Весты с Пенатами римского народа» (Тацит).

69 год был очень тревожным для Рима, и в особенности для его императоров; в этом году их было целых четыре - Гальба, Отон, Вителий, Веспасиан. При такой нестабильности высшей власти вполне естественно, что римляне забывали о традициях, и страха перед богами стало меньше. Боги где-то далеко, а вооруженные сторонники различных политических групп, кланов вполне реальны. Во времена смут вера и правда римлян умещается на острие меча.

Тацит рассказывает случай, произошедший с Луцием Кальпурнием Пизоном - знатным римлянином, потомком Марка Красса (того самого, который столетие назад делил власть над Римом с Помпеем и Цезарем). Преследуемый мятежниками, «Пизон пробрался в храм Весты, где сторож, государственный раб, пожалел его и спрятал в своей каморке. Только из-за уединенности места оказалась немного отсроченной гибель Пизона; ни уважение к религии, ни святость храма его не спасли. В храм явились служивший в британских когортах Сульпиций Флор, лишь недавно получивший из рук Гальбы римское гражданство, и один из телохранителей - Стаций Мурк. Отон дал им особый приказ убить Пизона, и они рвались исполнить поручение. Они выволокли Пизона из каморки, где он скрывался, и убили на пороге храма».

Осажденный в Риме войском Веспасиана, император Вителий в последней надежде «предложил отправить послов и девственных весталок с просьбой о мире или хотя бы о сроке для переговоров» (Светоний). Весталки были выслушаны враждебной стороной и отпущены с почетом, но их просьбы не смогли предотвратить штурм Рима и конец Вителия.

Увы! В 69 году слово весталки значило немного.

Домициан правил Римом целых 15 лет, с 81 по 96 год, и у него было время обратить внимание на жриц Весты. На них, судя по сообщениям античных историков, нашло какое-то помешательство: такого количества одновременно пустившихся в разврат весталок не было за всю римскую историю.

«Весталок, нарушивших обет девственности, - что даже отец его и брат оставляли без внимания, - он наказывал на разный лад, но со всей суровостью: сперва смертной казнью, потом по древнему обычаю. А именно, сестрам Окулатам и потом Варронилле он приказал самим выбрать себе смерть, но Корнелию, старшую весталку, однажды уже оправданную и теперь, много лет спустя, вновь уличенную и осужденную, он приказал похоронить заживо, а любовников ее до смерти засечь розгами на Комиции - только одному, бывшему претору, позволил он уйти в изгнание, так как тот сам признал свою вину, когда дело было еще не решено, а допросы и пытки ничего не показали» (Светоний).

Плиний Младший, впрочем, не уверен в виновности Корнелии.

Все в этом деле странно: старшая весталка была оправдана, но Домициан возбудил дело спустя семь лет после первого суда. Ее «совратителя» - бывшего претора Валерия Лициниана - император помиловал, хотя по закону должны были засечь розгами. Плиний Младший считает, что у претора не было иного выхода, кроме как оклеветать весталку. «Он сознался в том, но неизвестно, не взвел ли на себя напраслину из страха пострадать еще тяжелее, если станет отпираться. Домициан неистовствовал и бушевал, одинокий в своей безмерной злобе. Он хотел, пользуясь правом великого понтифика, а вернее по бесчеловечию тирана, закопать живой старшую весталку, Корнелию, полагая прославить свой век такого рода примером. По самодурству господина он вызвал остальных понтификов не в Регию, а к себе на Албанскую виллу. И преступление, не меньшее, чем караемое: он осудил за нарушение целомудрия, не вызвав, не выслушав обвиняемую. А сам не только растлил в кровосмесительной связи дочь своего брата, но и убил ее: она погибла от выкидыша.

Тут же отправлены понтифики, которые хлопочут около той, которую придется закопать, придется убить. Она, простирая руки то к Весте, то к другим богам, все время восклицала: «Цезарь считает прелюбодейкой меня! Я совершала жертвоприношения, и он победил и справил триумф!» Говорила она это из угодничества или насмехаясь, из уверенности в себе или из презрения к принцепсу, неизвестно, но говорила, пока ее не повезли на казнь, не знаю, невинную ли, но как невинную, несомненно. Даже когда ее спускали в подземелье и у нее зацепилась стола, она обернулась и подобрала ее, а когда палач протянул ей руку, она брезгливо отпрянула, отвергнув этим последним целомудренным жестом грязное прикосновение к своему словно совершенно чистому и нетронутому телу. Стыдливость блюла она до конца».

В 191 году в Риме случился огромный пожар: «в то время был уничтожен огнем храм Весты, и увидели появившееся на свет изваяние Паллады, привезенное из Трои, почитаемое и скрываемое римлянами; тогда-то впервые после его прибытия из Илиона в Италию его увидели люди нашего времени. Ведь девы, жрицы Весты, охватив изваяние, перенесли его по Священной улице в императорский дворец» (Геродиан). То есть, несмотря на регулярно появляющиеся новые культы и грандиозные храмы, священные для римлян предметы продолжали храниться в храме Весты.

После пожара храм был восстановлен по приказу императора Септимия Севера, причем руководила реставрационными работами его жена Юлия Домна.

Император Антонин (198–217 годы) развлекался тем, что издевался над людьми и богами. «Каждая ночь несла с собой убийства самых разных людей. Жриц Весты он заживо зарывал в землю за то, что они якобы не соблюдают девственность» (Геродиан).

Другой император Антонин (218–222 годы) был еще сумасброднее тезки. Он учредил в Риме культ восточного бога Элагабала, взял его имя и требовал, чтобы все римляне ему поклонялись «прежде других богов». Старые культы Антонину-Элагабалу нужны были разве что для издевательств.

«Он взял себе в жены самую благородную из римлянок, которую провозгласил Августой, а спустя короткое время отослал, приказав жить частным человеком и лишив почестей. После нее, притворившись влюбленным, чтобы показать себя мужчиной, он похитил у Гестии (греческий аналог Весты) из священного обиталища весталок и сделал своей женой девушку несмотря на то, что она была жрицей римской Гестии и что ей было велено согласно священным законам пребывать непорочной и до конца жизни оставаться девственницей; сенату он написал послание и оправдывал нечестивый поступок и столь великое прегрешение, сказав, что испытал человеческую страсть; он будто бы был охвачен любовью к деве, а брак жреца и жрицы является пристойным и благочестивым. Однако и эту он спустя непродолжительное время отослал и взял в жены третью, возводившую свой род к Коммоду. Он забавлялся браками не только человеческими, но и богу, жрецом которого он был, искал жену» (Геродиан). Жену Элагабалу он присмотрел в храме Весты. «Почитаемую римлянами скрытую и невидимую статую Паллады он перенес в свою опочивальню; ее, которую не сдвигали с тех пор, как она прибыла из Илиона, исключая тот случай, когда храм был истреблен огнем, он сдвинул и принес во дворец для брака с богом. Сказав, что его бог недоволен ею как богиней войны, носящей полное вооружение, он послал за статуей Урании, которую чрезвычайно почитают карфагеняне и обитатели Ливии» (Геродиан).

Тем временем на бесконечных просторах Римской империи все большее распространение получал новый культ, чуждый языческим богам, - христианство. Отношение императоров к нему было различным.