Psicologia analitica. Psicologia analitica. Psicoterapia. Esercitazione.

La psicologia analitica è una delle direzioni psicodinamiche, il cui fondatore è lo psicologo e culturologo svizzero C. G. Jung. Questa direzione è legata alla psicoanalisi, ma presenta differenze significative. La sua essenza sta nel comprendere e integrare le forze e le motivazioni profonde dietro il comportamento umano attraverso lo studio della fenomenologia dei sogni, del folklore e della mitologia. Psicologia analitica si basa sull'idea dell'esistenza della sfera inconscia della personalità, che è la fonte delle forze curative e dello sviluppo dell'individualità. Questa dottrina si basa sul concetto di inconscio collettivo, che riflette i dati dell'antropologia, dell'etnografia, della storia della cultura e della religione, analizzati da Jung nell'aspetto dell'evoluzione biologica e dello sviluppo culturale e storico, e che si manifesta nella psiche dell'individuo. In contrasto con l'approccio scientifico-naturalistico della psicologia sperimentale, la psicologia analitica non considera un individuo astratto e isolato, ma la psiche individuale mediata da forme culturali e strettamente connessa con la psiche collettiva.

Disposizioni generali

Come unità di analisi della psiche, Jung ha proposto il concetto di archetipo come modello innato sovrapersonale di percezione, pensiero ed esperienza ai vari livelli della psiche umana: animale, universale, generico, familiare e individuale. L'energia dell'archetipo è dovuta al fatto che è la realizzazione della libido - l'universale energia psichica, che - a differenza del concetto freudiano di libido - non ha una sua specifica colorazione (ad esempio sessuale), ma può avere manifestazioni diverse in diversi ambiti della vita di una persona. Nel processo di studio personale della propria psiche - analisi, una persona incontra il suo inconscio attraverso la comprensione di simboli che si possono trovare in tutti gli ambiti della vita: nei sogni, nell'arte, nella religione, nei rapporti con le altre persone. Il linguaggio simbolico dell'inconscio dovrebbe essere studiato e compreso utilizzando i dati della mitologia, dell'etnologia e degli studi religiosi. L'attenzione e l'apertura a questi processi armonizzano la vita umana.

Jung ha anche fornito una descrizione degli atteggiamenti estroversi (rivolti principalmente al mondo esterno) e introversi (rivolti al mondo interiore, soggettivo) e di quattro funzioni, in base al ruolo di cui i tipi di personalità si distinguono nella psiche individuale.

La nevrosi, dal punto di vista della psicologia analitica, è il risultato di una relazione disarmonica tra coscienza individuale e contenuti archetipici. L'obiettivo della psicoterapia è aiutare l'individuo a stabilire (o ristabilire) una sana connessione con l'inconscio. Ciò significa che la coscienza non deve essere né assorbita dai contenuti inconsci (che è definito come uno stato di psicosi), né isolata da essi. L'incontro della coscienza con i messaggi simbolici dell'inconscio arricchisce la vita e favorisce lo sviluppo psicologico. Jung considerava il processo di crescita e maturazione psicologica (che chiamava individuazione) un processo chiave nella vita di ogni individuo e nella società nel suo insieme.

Per percorrere il sentiero dell'individuazione, una persona deve permettere un incontro con qualcosa nella sua personalità che è al di là dell'ego. Ciò è facilitato dal lavoro con i sogni, dalla conoscenza delle religioni e di varie pratiche spirituali e da un atteggiamento critico nei confronti dei modelli sociali (e non dall'adesione cieca e non riflessiva a norme, credenze, stereotipi consueti).

I derivati della psicologia analitica sono:

Psicologia archetipica

Dramma simbolico junghiano (terapia catatim-immaginativa)

Arteterapia junghiana

Psicodramma junghiano

Terapia orientata al processo

terapia della sabbia

Ipnosi neoericksoniana

tipologia junghiana

Socionica

Concetti basilari

Inconscio

La psicologia analitica si basa sul presupposto dell'esistenza dell'inconscio individuale come potente componente dell'anima umana. Il contatto costante tra la coscienza e l'inconscio nella psiche individuale è necessario per la sua integrità.

Un altro presupposto chiave è che i sogni esibiscono pensieri, credenze e sentimenti che altrimenti rimangono inconsci per l'individuo ma tendono a farlo, e che questo materiale si esprime nel modo in cui l'individuo descrive le immagini visive. Rimanendo inconscio, questo materiale è contenuto nell'inconscio e i sogni sono uno dei mezzi principali per esprimere questo materiale.

La psicologia analitica distingue tra l'inconscio individuale (personale) e l'inconscio collettivo

L'inconscio collettivo contiene archetipi comuni a tutte le persone. Ciò significa che nel processo di individuazione possono emergere simboli che non sono direttamente correlati all'esperienza diretta di una determinata persona. Questi contenuti sono piuttosto risposte alle domande più profonde dell'umanità: vita, morte, significato, felicità, paura. Questi e altri concetti possono essere attualizzati e integrati da una persona.

inconscio collettivo

Il concetto di Jung dell'inconscio collettivo è spesso frainteso. Per comprendere questo concetto, è importante comprendere il significato degli archetipi.

Gli archetipi dell'inconscio collettivo possono essere pensati come il DNA dell'anima umana. Tutti gli esseri umani condividono un'eredità fisica comune e una predisposizione all'approssimativamente certo forme fisiche(ad esempio, avere due mani, un cuore), e allo stesso modo tutti abbiamo predisposizioni psicologiche innate sotto forma di archetipi, che formano l'inconscio collettivo.

Contrariamente al mondo oggettivo, la realtà soggettiva degli archetipi non può essere misurata completamente con metodi di ricerca quantitativi. Può essere scoperto solo attraverso lo studio della comunicazione simbolica dell'anima umana - nell'arte, nei sogni, nella religione, nel mito e nel disegno delle relazioni e dei comportamenti umani. Jung ha dedicato la sua vita al compito di scoprire e comprendere l'inconscio collettivo, presumeva che certi temi simbolici esistessero in tutte le culture, in tutte le epoche e in ogni singola persona.

Archetipi

Jung ha introdotto il concetto di archetipo psicologico nel 1919 in Istinto e inconscio. Nella sua comprensione, gli archetipi sono prototipi universali innati di idee e possono essere usati per interpretare i risultati della ricerca. Un gruppo di ricordi e connessioni attorno a un archetipo è chiamato complesso. Ad esempio, il complesso madre è associato all'archetipo madre. Jung considerava gli archetipi come organi psicologici, per analogia con gli organi del corpo, poiché entrambi hanno inclinazioni morfologiche che si manifestano nel corso dello sviluppo.

Autorealizzazione e nevroticismo

Il bisogno innato di autorealizzazione spinge le persone a scoprire e integrare materiale scartato. Questo processo naturale è chiamato individuazione, cioè il processo per diventare un individuo.

Secondo Jung, l'autorealizzazione può avvenire in due fasi. Nella prima metà della vita, una persona si separa dalla comunità, cerca di creare la propria identità (I). Pertanto, c'è molta distruttività nei giovani e il rapporto di un adolescente con i genitori è spesso pieno di ostilità. Jung ha anche affermato che attraversiamo una "seconda pubertà" intorno ai 35-40 anni, quando spostiamo l'attenzione dai valori materiali, dalla sessualità, dalla procreazione ai valori della comunità e della spiritualità.

Nella seconda metà della vita, una persona si riunisce con il genere umano, ne torna a far parte. In questo momento, un adulto diventa più disposto a condividere qualcosa con gli altri (dedicare volontariamente il suo tempo a cause comuni, dedicarsi all'edilizia, al giardinaggio, all'arte) che a distruggere. Durante questo periodo, presta maggiore attenzione ai suoi sentimenti: consci e inconsci. Come ha osservato Jung, un giovane raramente può dire "Sono arrabbiato" o "Sono triste" poiché ciò implicherebbe unirsi all'esperienza umana generale, che di solito arriva a maturare, anni saggi. Per i giovani è caratteristico il tema della ricerca della propria vera essenza, e per personalità olistica protagonista è l'idea di contribuire all'esperienza condivisa.

Jung ha suggerito che l'obiettivo finale dell'inconscio collettivo e dell'autorealizzazione è il raggiungimento del più alto, cioè livello spirituale Esperienza.

Se una persona non progredisce lungo il percorso della conoscenza di sé, sorgono sintomi nevrotici, compresi quelli noti come fobia, feticismo o depressione.

Ombra

L'ombra è un complesso inconscio, che si riferisce alle proprietà represse, represse o alienate della parte cosciente della personalità. Nella psicologia analitica, è consuetudine individuare gli aspetti sia creativi che distruttivi dell'ombra umana.

Nell'aspetto distruttivo, l'Ombra rappresenta ciò che una persona non accetta in se stessa. Ad esempio, una persona che si considera gentile ha le qualità oscure della maleducazione o della malizia. E viceversa, per una persona dura per natura, la tenerezza e la sensibilità rimangono nell'Ombra.

In un aspetto costruttivo, l'Ombra rappresenta qualità positive e utili. Sono chiamati "l'oro dell'ombra".

Jung ha sottolineato quanto sia importante comprendere i contenuti dell'ombra e includerli nella coscienza per evitare una situazione in cui una persona proietta le qualità dell'ombra sugli altri (se ne appropria).

Nei sogni, l'Ombra è spesso rappresentata come una figura oscura dello stesso sesso del sognatore stesso.

Secondo Jung, una persona affronta l'Ombra in quattro modi: negazione, proiezione, integrazione e/o trasformazione.

La psicologia analitica è una direzione della psicoterapia psicodinamica sviluppata da K.G. Jung.

Carl Jung ha sviluppato una teoria della psicologia complessa e interessante che copre una gamma insolitamente ampia di pensiero e comportamento umano. L'analisi della natura umana di Jung include studi sulle religioni orientali, l'alchimia, la parapsicologia e la mitologia. Uno dei concetti centrali di Jung è l'individuazione; chiama così il processo di sviluppo umano, compreso l'instaurazione di legami tra l'Ego - il centro della coscienza e il sé - il centro dell'anima nel suo insieme, che abbraccia il conscio e l'inconscio.

Il concetto di introversione ed estroversione. Jung credeva che ogni individuo, il cerchio dei suoi interessi, potesse essere rivolto al suo io interiore o, al contrario, al mondo esterno. Ha chiamato il primo tipo di persone introversi, il secondo - estroversi. Nessuno è un puro estroverso o introverso. Tuttavia, ogni individuo è più incline a qualsiasi orientamento e opera prevalentemente all'interno della sua struttura. A volte, l'introversione è più appropriata, altre volte è il contrario. È impossibile mantenere entrambi gli orientamenti contemporaneamente.

Gli introversi sono principalmente interessati ai propri pensieri e sentimenti. Il pericolo per loro è non perdere il contatto con il mondo esterno immergendosi troppo in profondità nel loro mondo interiore.

Gli estroversi sono occupati con il mondo esterno delle persone e delle cose; tendono ad essere più sociali, più consapevoli di ciò che sta accadendo intorno a loro. Il pericolo per loro sta nella perdita della capacità di analizzare i propri processi mentali interni.

Funzioni mentali. Jung ne identifica quattro principali funzioni mentali: pensiero, sentimento, sensazione e intuizione. Ogni funzione può essere eseguita in modo estroverso o introverso.

Il pensiero si occupa della verità, i suoi giudizi si basano su criteri impersonali, logici e oggettivi. I tipi di pensiero sono grandi pianificatori, ma spesso ne rimangono coinvolti, anche se quei piani sono in conflitto con una situazione particolare.

Sentimento: prendere decisioni in base a giudizi di valore, ad esempio cattivo-buono, giusto-sbagliato. I tipi di sentimento sono orientati verso gli aspetti emotivi dell'esperienza. Preferiscono le emozioni forti e intense alle esperienze neutre.

Jung chiama la sensazione e l'intuizione modi per ottenere informazioni, in contrapposizione a modi per prendere una decisione.

Il sentimento si basa su esperienza diretta, percezione di dettagli, fatti specifici - su tutto ciò che può essere toccato, visto, ascoltato, ecc. I tipi di sensing tendono a rispondere alla situazione immediata e ad affrontare efficacemente ogni tipo di difficoltà e sorpresa.

L'intuizione è un modo di elaborare le informazioni in termini di esperienza passata, obiettivi futuri e processi inconsci. Una persona intuitiva elabora le informazioni molto rapidamente, si fida propria esperienza le sue azioni spesso sembrano incoerenti.

La combinazione delle quattro funzioni nell'individuo costituisce un approccio olistico ed equilibrato al mondo. Scrive Jung: “Per navigare, dobbiamo avere una funzione che confermi che qualcosa c'è (sentire); una seconda funzione stabilisce cosa c'è esattamente (pensare); una terza decide se è appropriato o meno, se vogliamo accettalo (sentimento); il quarto indica da dove viene e dove conduce (intuizione)."

Negli esseri umani, queste funzioni sono sviluppate in modo non uniforme, una domina necessariamente, l'altra, relativamente sviluppata, è aggiuntiva. Le restanti due funzioni sono inconsce e operano con molta meno efficienza.

Inconscio collettivo. Jung scrive che nasciamo con un'eredità non solo biologica, ma anche psicologica. Oltre all'inconscio personale, c'è anche un inconscio collettivo, che contiene l'esperienza dello sviluppo di tutta l'umanità e si trasmette di generazione in generazione.

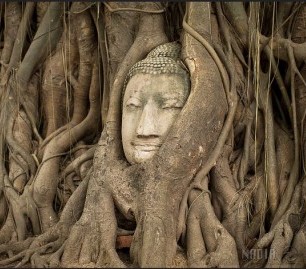

Archetipi. Gli archetipi costituiscono la base dell'inconscio collettivo. Si tratta di forme prive di contenuto proprio, che organizzano e dirigono materiale psicologico. Possono essere paragonati a un letto di fiume asciutto, la cui forma determinerà le caratteristiche del fiume quando l'acqua scorre attraverso di esso.

Gli archetipi si manifestano sotto forma di simboli: nelle immagini di eroi, miti, folklore, rituali, tradizioni, ecc. Ci sono molti archetipi, poiché questa è un'esperienza generalizzata dei nostri antenati. I principali sono: l'archetipo I, l'archetipo della madre, l'archetipo del padre.

L'archetipo della madre determina non solo l'immagine reale della madre, ma anche immagine collettiva donne, reali o mitiche (Madre, Vergine Maria, Baba Yaga, ecc.). L'archetipo del padre determina atteggiamento generale agli uomini (Padre, Ilya Muromets, Dio, Legge, Despota, ecc.).

Ciascuna delle strutture di base della personalità è anche un archetipo; tra questi ci sono l'Ego, la persona, l'ombra, l'Anima (per gli uomini), l'Animus (per le donne), il sé.

Simboli. Secondo Jung, l'inconscio si esprime principalmente in simboli. Sebbene nessun singolo simbolo possa rappresentare un archetipo, quanto più il simbolo corrisponde al materiale inconscio organizzato attorno all'archetipo, tanto più fortemente suscita una risposta. I termini e le immagini simbolici spesso rappresentano idee che non possiamo definire chiaramente o comprendere appieno. Il simbolo rappresenta la situazione mentale dell'individuo.

Sogni. I sogni sono un importante collegamento tra i processi consci e inconsci. Secondo Jung, "la funzione principale dei sogni è cercare di ripristinare il nostro equilibrio mentale creando materiale onirico, che ristabilisce così l'equilibrio mentale generale".

Poiché un sogno contiene simboli che hanno più di un significato, non può esistere un semplice sistema meccanico per interpretare i sogni. Qualsiasi analisi di un sogno deve tenere conto della posizione, dell'esperienza e dell'ambiente del sognatore. Le interpretazioni dell'analista possono essere solo provvisorie finché non vengono accettate dall'analizzando e sentite da lui significative. Più importante è il fatto di non comprendere solo il sogno, ma l'atto di sperimentare il materiale stesso e di prenderlo sul serio.

La struttura della personalità. Jung distingue i seguenti elementi della struttura della personalità: Ego, persona, ombra, Anima (per gli uomini), Animus (per le donne), sé.

L'ego è il centro della coscienza e uno dei principali archetipi della personalità. L'ego crea un senso di coerenza e direzione nella nostra vita cosciente. Essa, essendo sull'orlo dell'inconscio, è responsabile della connessione tra il conscio e l'inconscio. Se l'armonia di questa connessione viene violata, si verifica la nevrosi.

Persona (personalità) è il modo in cui ci presentiamo al mondo. Questo è il personaggio che assumiamo; attraverso la persona ci relazioniamo con gli altri. Include i nostri ruoli sociali, il tipo di vestiti che scegliamo di indossare, il nostro stile individuale espressioni.

Distinguere tra positivo e qualità negative persone. Nel primo caso, sottolinea l'individualità, promuove la comunicazione e funge da protezione contro le influenze ambientali dannose. Altrimenti, se ruolo sociale anche tradito Grande importanza La persona può soffocare l'individualità.

L'ombra è il centro del personale, dell'inconscio, che racchiude tendenze, desideri, ricordi ed esperienze negate dall'individuo in quanto incompatibili con la sua persona o contrarie agli standard e agli ideali sociali. L'ombra è più pericolosa se non viene riconosciuta. Allora l'individuo proietta sugli altri tutte le qualità indesiderabili, oppure è in balia dell'ombra, senza esserne consapevole. Più si realizza il materiale dell'ombra, meno può dominare.

L'ombra non è solo l'immagine inversa dell'ego, ma anche il deposito energia vitale, istinti, fonte di creatività. L'ombra è radicata nell'inconscio collettivo e può fornire all'individuo l'accesso a materiale inconscio significativo che è rifiutato dall'ego e dalla persona.

Anima e Animus - secondo Jung, queste sono idee su se stessi come uomo e donna, represse nell'inconscio come indesiderabili per un determinato individuo. Pertanto, poiché una donna si definisce femminista, il suo animus comprende tutte le tendenze e le esperienze disparate che considera maschili. Secondo Jung, ogni uomo nel profondo della sua anima, nel suo inconscio, è una donna. "Poiché questa immagine è inconscia, è sempre inconsciamente proiettata sulla donna amata, è una delle principali basi di attrazione e repulsione".

Anima e Animus sono gli archetipi più antichi. Sono orientati con il loro punto verso l'inconscio profondo e hanno una grande influenza sul comportamento dell'individuo.

Se stesso. Jung chiamava il sé l'archetipo centrale, l'archetipo dell'ordine e dell'integrità della personalità. Secondo Jung, "la coscienza e l'inconscio non si oppongono necessariamente l'un l'altro, si completano a vicenda per l'integrità che è il sé". Il Sé è un fattore guida interiore del tutto distinto, anche separato dall'Ego e dalla coscienza.

Individualizzazione e psicoterapia analitica. Jung chiamava l'individuazione la capacità di una persona di autoconoscenza e autosviluppo, la fusione del suo conscio e inconscio. "Individuazione", dice Jung, "significa diventare uno, essere omogeneo, e poiché 'individualità' è la nostra unicità più intima, permanente, incomparabile, l'individuazione implica anche il divenire se stessi".

Il primo stadio dell'individuazione è l'analisi della persona. Anche se la persona è importante funzioni protettive, è anche una maschera che nasconde il sé e l'inconscio.

Il secondo stadio è la consapevolezza dell'ombra. Se riconosciamo la sua realtà, possiamo liberarci dalla sua influenza.

La terza fase è l'incontro con l'Anima o Animus. Questo archetipo dovrebbe essere trattato come una persona reale, un essere con cui comunicare e da cui imparare. Jung ha "interrogato" la sua anima sull'interpretazione dei sogni, su come l'analizzando consulta l'analizzando.

L'ultima fase del processo di individuazione è lo sviluppo del sé. Il sé diventa il nuovo centro dell'anima. Porta unità e integra materiale conscio e inconscio. Continua ad essere il centro della coscienza, ma non sembra più essere il nucleo dell'intera personalità. Jung scrive che "l'uomo deve essere se stesso, deve trovare la propria individualità, quel centro della personalità, che è ugualmente rimosso dalla coscienza e dall'inconscio; dobbiamo tendere a questo centro ideale verso il quale la natura ci dirige".

Tutte queste fasi si intersecano, una persona torna costantemente ai vecchi problemi. L'individuazione può essere pensata come una spirale in cui l'individuo continua ad affrontare le stesse domande fondamentali, ogni volta in una forma più sottile.

Il compito principale dello psicoterapeuta, secondo Jung, è quello di stabilire contatti tra la personalità cosciente e il suo inconscio personale e collettivo. Jung credeva che la psicoterapia fosse principalmente l'interazione dell'analista inconscio con l'inconscio del paziente.

Jung ha diviso l'intero processo di trattamento in due fasi: riconoscimento e interpretazione. Il trattamento inizia con la raccolta del materiale. Già nel processo di riconoscimento c'è una parziale consapevolezza del proprio inconscio. Il passo successivo è l'interpretazione. materiale raccolto. Specialmente importanza Jung ha dato sogni e simboli, e ha utilizzato anche altre forme di espressione dell'inconscio: disegni, danze, scultura.

Carl Jung ha creato la propria direzione in psicologia e psicoterapia. La psicoterapia analitica è principalmente finalizzata a bilanciare il conscio e l'inconscio, ad ottimizzare l'interazione dinamica tra di loro.

Psicologia analitica (psicologia analitica inglese)- una delle direzioni del neofreudismo, fondata dallo psicologo e culturologo svizzero K.G. Jung. Al centro di A.p. c'è la dottrina dell'inconscio, a cui Jung assegna posto di primo piano nello spiegare le cause dell'emergere di caratteristiche della psiche e del comportamento umano. Convinto che le idee di Z. Freud, sviluppate sul materiale dei pazienti con isterismo, non siano applicabili agli schizofrenici, Jung ha avanzato un concetto diverso da Freud, il concetto di inconscio. Oltre all'inconscio individuale, Jung identifica anche l'inconscio collettivo. Interpretare dal punto di vista psicologico. dati dell'antropologia fisica e culturale (etnografia), della storia della cultura e della religione, Jung interpreta l'inconscio collettivo come un “residuo” nella psiche umana dell'esperienza maturata nel corso dell'evoluzione biologica e dello sviluppo culturale e storico.

Come unità di analisi dell'inconscio collettivo, Jung propone il concetto di archetipo: un atteggiamento innato verso la percezione selettiva, l'esperienza e, possibilmente, una qualche forma di comportamento in relazione a determinati stimoli. Un archetipo è definito come una “potenza della forma pura” che non ha un proprio contenuto, ma permette di strutturare i vari contenuti della psiche. Postulando l'esistenza di diversi archetipi, Jung identifica nella psiche umana strati di origine animale, universale, tribale, familiare e individuale. Nell'influenza strutturante dell'archetipo sul comportamento, Jung vede la manifestazione della libido, che comprende come un aspetto dinamico-energetico della psiche. Non nell'attività sociale creativa di una persona, ma nelle profondità della psiche individuale, vede Jung forze motrici sviluppo del soggetto. la libido, attraverso la formazione spontanea di atteggiamenti generali, orienta lo sviluppo dell'individuo lungo la via dell'"individuazione", cioè piena rivelazione dell'individualità unica di una persona, la sua piena realizzazione di sé.

Oltre agli atteggiamenti generali (focalizzazione inconscia su un obiettivo specifico, prontezza per alcune azioni e percezioni), Jung introduce i concetti di atteggiamenti di coscienza estroversi (rivolti al mondo esterno) e introversi (rivolti al mondo interiore e soggettivo) (ego ). Queste installazioni caratterizzano 2 contro. tipo psicologico personalità - estroversi e introversi. La tipologia di Jung è ulteriori sviluppi nella teoria fattoriale della personalità, sviluppata dagli inglesi. psicologo G. Eysenck. Gli indicatori determinati utilizzando i questionari Eysenck sulla scala estroversione-introversione sono significativamente correlati con alcune proprietà temperamentali e tratti della personalità.

Aggiungendo ed.: Tra le idee fruttuose avanzate da Jung e sviluppate in psicoanalisi c'era l'idea dei complessi mentali che costituiscono il contenuto dell'inconscio personale.

Dizionario psicologico. AV Petrovsky MG Yaroshevsky

Psicologia analitica- il sistema di vedute dello psicologo svizzero K.G. Jung, che le diede questo nome per distinguerla da una direzione correlata: la psicoanalisi di Z. Freud. Attaccando, come Freud, l'inconscio nella regolazione del comportamento, Jung ha individuato la forma collettiva insieme alla sua forma individuale (personale), che non può mai diventare il contenuto della coscienza. L'inconscio collettivo forma un fondo psichico autonomo, in cui l'esperienza delle generazioni precedenti viene trasmessa per eredità (attraverso la struttura del cervello). Incluso in questo fondo istruzione elementare- gli archetipi (prototipi universali) sono alla base del simbolismo della creatività, dei vari rituali, dei sogni e dei complessi. Come metodo per analizzare ulteriori motivi, Jung ha proposto un test di associazione di parole (vedi Esperimento di associazione): una risposta inadeguata (o ritardo di reazione) a una parola stimolo indica la presenza di un complesso.

scopo sviluppo mentale A.p. considera l'individuazione come una speciale integrazione dei contenuti dell'inconscio collettivo, grazie alla quale la personalità si realizza come un tutto unico e indivisibile. Sebbene A.p. abbia respinto alcuni postulati del freudianesimo (in particolare, la libido era intesa non come energia sessuale, ma come qualsiasi energia mentale inconscia), tuttavia, le stesse caratteristiche sono inerenti agli orientamenti metodologici di questa direzione come in altri rami della la psicoanalisi, poiché si nega l'essenza storico-sociale degli incentivi, le forze del comportamento umano e il ruolo predominante della coscienza nella sua regolazione.

La tipologia dei personaggi proposta da Jung, secondo la quale esistono due categorie principali di persone - estroversi (rivolti al mondo esterno) e introversi (rivolti al mondo interiore), è stata sviluppata indipendentemente da A. p. in particolare ricerca psicologica personalità (cfr. Estroversione - introversione).

Grande Enciclopedia di Psichiatria. Zhmurov VA

Psicologia analitica

- variante della psicoanalisi di K. Jung;

- qualsiasi branca della psicologia che utilizza come metodi di base analisi delle manifestazioni mentali.

Neurologia. Completo dizionario. Nikiforov AS

non c'è significato e interpretazione della parola

Dizionario Oxford di psicologia

Psicologia analitica

- Una forma di psicoanalisi sviluppata da Carl Gustav Jung.

- A volte questo nome è usato per qualsiasi approccio in psicologia in cui significato specialeè dato alla scomposizione dei fenomeni nelle loro parti componenti.

area disciplinare del termine

"La mia vita e la mia lavoro scientifico costituiscono un tutto unico. In un certo senso, era la mia vita l'incarnazione delle mie opere. Quello che sono e quello che scrivo sono uno. Tutte le mie idee e tutti i miei sforzi sono io".

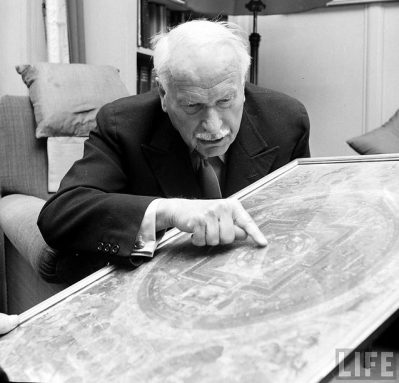

CG Jung

Psicologia analitica è una branca della psicologia del profondo fondata dall'eccezionale psicologo, psichiatra e pensatore svizzero del 20° secolo, Carl Gustav Jung. All'inizio del suo viaggio, Jung fu fortemente influenzato da Sigmund Freud. Loro relazioni amichevoli e la corrispondenza diede impulso allo sviluppo della psicoanalisi. A poco a poco, nel 1913, ci furono significativi disaccordi che portarono a una rottura e, in futuro, ognuno si sviluppò nella propria direzione. Nonostante le divergenze di vedute allora significative, Jung trattò sempre Freud con grande rispetto, sottolineando l'indubbia importanza delle scoperte fatte dal fondatore della psicoanalisi. Z. Freud è riuscito a trovare una chiara connessione tra manifestazioni cliniche disordini mentali e contraddizioni, conflitti tra pulsioni inconsce e coscienza umana. L'inconscio ha rivelato la sua natura autonoma, impersonale. Come si è scoperto, contiene non solo quello che una volta era il contenuto della coscienza, ma qualcosa di più profondo e fondamentale.

Riassumendo la conversazione sulle somiglianze tra psicologia analitica e psicoanalisi, sottolineiamo che entrambe le scuole studiano più da vicino l'inconscio, cioè la totalità del potenziale inesauribile processo mentale per cui non c'è controllo soggettivo e piena, chiara consapevolezza. Entrambe le scuole danno anche grande attenzione la psicodinamica dei processi interni alla psiche, ovvero la complessa interazione tra istinti, motivazioni e pulsioni che competono o lottano tra loro per il primato nella regolazione del comportamento umano.

Tuttavia, Jung, oltre all'inconscio personale, ha introdotto il concetto "inconscio collettivo" e ha rivisto le idee di Freud sull'energia psichica libido e la sua natura prevalentemente sessuale. Studiando cultura, religione, mitologia, materiale clinico dei pazienti, Jung è giunto alla conclusione che non c'è solo l'inconscio del soggetto, ma anche l'inconscio familiare, tribale, nazionale, razziale e collettivo, universale, radicato nel mondo degli antenati e animali.

Secondo la teoria di Jung, l'inconscio collettivo è strutturato , ovvero soggetto a programmi/matrici locali – archetipi che, a loro volta, sono subordinati al principale archetipo di formazione del sistema: il Sé, che è il nucleo delle possibilità inerenti a una persona, che si rivelerà durante la sua vita. Gli archetipi sono strutture neuropsichiche innate che si manifestano nelle motivazioni generali del comportamento di una persona e nel suo rapporto con il mondo. Gli archetipi sorsero nel processo di millenni di evoluzione, che ne determinò il carattere fondamentale, universale, transpersonale.

Per studiare gli antichi strati dell'archetipo, la psicologia analitica si interessa del mondo animale, delle conquiste dell'etologia (la scienza del comportamento animale). Per studiare gli strati intermedi e superiori dell'archetipo, la psicologia analitica si interessa della vita simbolica dell'uomo: mitologia, religione, politica, storia, folklore, letteratura, pittura e musica, ciò che costituisce la cultura umana. L'interpretazione dei simboli in un ampio contesto storico e culturale è una delle caratteristiche distintive psicologia analitica.

La vita personale di una persona, i suoi tentativi di rivelare il suo potenziale, raggiungere l'integrità, tutti i successi e i fallimenti lungo questo percorso sono oggetto dell'analisi stessa, interazione a lungo termine analizzando e psicoloa analitica. L'analisi junghiana si concentra su ricordi, fantasie, sogni, esperienza passata e le relazioni tra l'analista e l'analizzando, nonché la filosofia personale di una persona, le sue aspirazioni di vita, i significati e la creatività. Lo scopo di questo meticoloso lavoro è processo di individuazione - questo è uno dei concetti centrali e multidimensionali introdotti da Jung, al cui studio dedicò tutta la sua vita.

Si noti qui che nell'analisi junghiana, insieme a cercare ragioni sintomi e problemi di vita del paziente, ampiamente utilizzato teleologico un approccio, suggerendo una risposta alla domanda - per cosa, per quale scopo si presenta questo o quel fenomeno mentale - un sintomo, uno stato, un evento nella vita di una persona? ..

L'ulteriore sviluppo della psicologia analitica ha portato all'assegnazione tre scuole, strettamente correlati tra loro e originati da fonti teoriche comuni:

scuola classica continua le tradizioni dettate da K.G. Jung. scuola archetipica, fondata negli anni '70 da D. Hillman, si concentra sul lavoro con immagini archetipiche. Scuola sviluppo, sorto negli anni '50, integrava l'approccio classico di Jung e una delle tendenze della psicoanalisi: la teoria delle relazioni oggettuali. Qui molta attenzione è rivolta all'inizio esperienza dell'infanzia e la relazione tra analista e paziente. Il fondatore di questa tendenza è M. Fordham, che ha collaborato fruttuosamente con la scuola di psicoanalisi britannica.

Le idee di Jung hanno avuto un impatto significativo sulla filosofia, la scienza, la cultura e l'arte del 20° secolo. Rimangono richiesti e rilevanti oggi. L'eredità creativa di Jung è una raccolta di venti volumi delle sue opere, che vanno ben oltre l'ambito della psicologia e della psichiatria e sono dedicate alla filosofia, alla mitologia e alla religione dell'Est e dell'Europa. Nel 1948, l'Istituto è stato fondato a Zurigo come istituto di istruzione e ricerca dedicato alla psicologia analitica, che continua il suo lavoro fino ad oggi. Jung ha partecipato alle attività di insegnamento e ricerca dell'istituto fino alla sua morte come direttore nel 1961. Oggi psicologi analitici certificati provenienti da tutto il mondo sono uniti in un'organizzazione professionale — Associazione Internazionale di Psicologia Analitica.

Formazione di uno specialista certificato - uno psicologo analitico - impiega anni, richiede, come ogni rara specialità, grandi investimenti mentali e materiali, il principale dei quali è analisi educativa. Successivamente, all'inizio propria pratica, lo studente è tenuto a frequentare supervisione – discutere il proprio lavoro individualmente e in un gruppo di altri studenti. esso migliore scuola metodologia didattica di analisi, etica, formazione posizione analitica, mantenendo i confini, proseguendo la propria crescita professionale e personale.

Grazie a un approccio sintetico, flessibile e aperto, all'ampiezza e alla profonda cultura interiore, Jung è riuscito a creare una teoria che ha dato impulso allo sviluppo di altre direzioni in psicoterapia. Questi sono l'arteterapia, il dramma simbolico, lo psicodramma junghiano, la terapia del processo di Mindell, terapia della sabbia, mandala terapia, teatro di riproduzione, ecc. Pertanto, i rappresentanti di queste aree hanno l'opportunità di imparare molte cose utili per il proprio sviluppo e crescita professionale, immergendosi nella psicologia analitica di Jung, essendo in procinto di scambiare opinioni ed esperienze con colleghi di altre scuole.

Psicologia analitica

Vadim Rudnev

La psicologia analitica è una propaggine della psicoanalisi sviluppata dallo psicologo e filosofo svizzero Carl Gustav Jung.

All'inizio Jung era uno studente, collaboratore e amico di Freud, ma già dagli anni '10 si discostò nettamente su una serie di questioni fondamentali. Jung criticava il fatto che Freud attribuisse la causa di tutte le nevrosi e altro malattia mentale a problemi sessuali. Jung considerava inaccettabile interpretare tutti i fenomeni dell'inconscio in termini di sessualità repressa. L'interpretazione junghiana della libido è molto più ampia. A suo avviso, la nevrosi e le altre malattie mentali si manifestano come un capovolgimento della libido, che porta alla riproduzione nella mente del paziente di immagini ed esperienze arcaiche, che sono considerate come "le forme primarie di adattamento umano al mondo che ci circonda ."

Freud e Jung erano persone di generazioni e culture diverse. Paradossalmente, Freud, nei suoi atteggiamenti emotivi e razionali, è stato un uomo di valori positivi nell'Ottocento. Jung era un uomo del Novecento, privo di pregiudizi positivisti. Era impegnato in alchimia e astrologia, indovinato secondo il Libro dei Mutamenti e diede un contributo significativo allo studio del mito.

Questa netta differenza tra le personalità di Freud e Jung influenzò la loro comprensione della natura dell'inconscio. Il principale punto di demarcazione tra la psicoanalisi freudiana e la psicologia analitica junghiana è il fatto che, dal punto di vista di quest'ultima, l'inconscio ha un carattere collettivo. Jung ha scritto: "Questi contenuti hanno una straordinaria capacità: il loro carattere mitologico. Sembrano appartenere alla struttura dell'anima, che è caratteristica non di ogni individuo, ma dell'umanità in generale. Quando ho incontrato tali contenuti per la prima volta, mi sono chiesto se potevano essere ereditari e suggerivano che potessero essere spiegati dall'eredità razziale. Per capire tutto questo, sono andato negli Stati Uniti, dove, studiando i sogni dei negri di razza, ho avuto l'opportunità di convincermi che queste immagini non hanno nulla a che fare con la cosiddetta eredità razziale o di sangue, né sono prodotti esperienza personale individuale. Appartengono all'umanità nel suo insieme, quindi hanno una natura collettiva.

Per usare l'espressione di sant'Agostino, ho chiamato questi proform collettivi archetipi. "Archetipo" significa tipo (impronta), una certa formazione di carattere arcaico, contenente, sia nella forma che nel significato, motivi mitologici. A forma pura questi ultimi sono presenti nelle fiabe, nei miti, nelle leggende, nel folklore".

Questi portatori dell'inconscio collettivo furono intesi da Jung in periodi diversi in modi diversi: a volte come qualcosa come un correlato di istinti, "a volte come risultato della generazione spontanea di immagini da parte di strutture neurodinamiche del cervello che sono invarianti per tutti i tempi e le persone ."

In ogni caso, Jung riteneva che l'archetipo non potesse essere spiegato e quindi esaurito. Quando un'immagine del sole appare nella fantasia, o un leone, che è identificato con esso, o un re, o un drago che custodisce un tesoro, allora, secondo Jung, non è né l'uno né l'altro, ma un terzo, che è espresso molto approssimativamente da questi confronti. L'unica cosa a disposizione della psicologia è la descrizione, l'interpretazione e la tipologia degli archetipi, a cui è dedicata gran parte dell'eredità di Jung. Le sue interpretazioni sono spesso arbitrarie. Comprendendo ciò, Jung era incline a sottolineare la vicinanza dei metodi della psicologia analitica ai metodi dell'arte, e talvolta affermava direttamente di aver scoperto un nuovo tipo di razionalità scientifica.

Analizzando le forme di interazione tra archetipi e coscienza, Jung ha individuato due estremi che, dal suo punto di vista, sono ugualmente pericolosi per l'esistenza individuale e sociale di una persona. Vide il primo estremo nei culti religiosi e mistici orientali, dove il principio personale si dissolve nell'inconscio collettivo. L'altro estremo è il pensiero razionale individualistico occidentale, dove, al contrario, l'inconscio collettivo viene represso. In contrasto con questi estremi, Jung sviluppò la dottrina dell'individualità come integrazione dei principi consci e inconsci della psiche dell'individuo attraverso l'interpretazione simbolica e la vita soggettiva delle loro strutture archetipiche. Vedeva il valore della psicologia analitica nel dare alla coscienza individuale interpretazioni adeguate del simbolismo archetipico per facilitare i processi di individuazione, cioè lo sviluppo mentale di un individuo attraverso l'assimilazione da parte della coscienza dei contenuti dell'inconscio personale e collettivo. L'obiettivo finale dello sviluppo individuale è raggiungere l'integrità e l'unicità personali.

Il concetto di Jung ha avuto un'influenza decisiva sulla formazione della psicologia transpersonale.

Bibliografia

Jung KG Archetipo e simbolo. - M., 1991.

Jung KG Lezioni Tavistock. Psicologia analitica: teoria e pratica. - Kiev, 1995.

Jung KG Anima e mito: sei archetipi. - Kiev, 1996.

Ivanov A V. Jung // Filosofia occidentale moderna: dizionario. - M., 1991.

Meletinsky E.M. Poetica del mito. - M., 1976.